はじめに

私は令和4年度の行政書士試験に合格し、令和6年に行政書士として活動するようになりました。

行政書士になる前は建設業界に20年ほど身を置き、その間、建設業で必要とされる様々な資格を取得してきました。

その取得してきた資格の中に『土木施工管理技士』があります。

土木業をやっていれば必ずほしくなってくる資格です。

私は2級土木施工管理技士に合格後の3年後に1級土木施工管理技士に合格することができました。

2級合格後3年で1級を受験することができるの?と思われた方もいるのではないかとおもいます。誤解を招かないように付け加えておきますが、2級を受験した時点で、1級を受験できる最終学歴と経験年数をクリアしていたため、どちらも受験できる状態にありました。

建設業界では両方とも受験資格がある人は1級・2級のダブル受験する人もいますよね。私はただ日程の都合で2級を先に受験することとなりました。

ちなみに2級も1級も1発で合格しています。

両方受験してきた私が、この試験でどのような勉強をしたのか。1級と2級の試験の概要、難易度。など、思ったこと、感じたことなどを綴っていきたいと思います。

なお、このブログのタイトルを土木施工管理技士試験ではなく施工管理技士としているのは、私自身は「建築」・「電気工事」・「管工事」・「造園」などの他の施工管理技士試験を受けているわけではないのですが、この記事を読んでくださっている施工管理技士試験に挑戦される方へ少しでも何かヒントになることがあればと思い、自身の土木施工管理技士試験の経験を前提に書かせていただいております。

試験の概要

願書の受付期間と手数料

願書の受付期間に関しては休日の関係で毎年若干のずれが出てくるので『頃』と表記させていただきました。正確性に欠くのであくまで参考までにしてください。

手数料に関しては令和7年度試験の手数料を掲載させていただきました。

| 2級の受付期間 | 1級の受付期間 | |

|---|---|---|

| 建築施工管理 | 前期(1次試験のみ) 2月の2週目頃~2月末頃 後期(1次・2次試験) 7月10日頃~7月25頃 【手数料】 1次検定 6.150円(非課税) 2次検定 6.150円(非課税) | 2月中旬頃~2月下旬頃 願書販売は1月末頃~ 【手数料】 1次検定 12.300円(非課税) 2次検定 12.300円(非課税) |

| 土木施工管理 | 前期(1次試験の土木のみ) 3月5日頃~3月20日頃(ネットのみ) 後期(1次・2次試験) 7月1日頃~7月15日頃 【手数料】 1次検定 6.000円(非課税) 2次検定 6.000円(非課税) | 3月20日頃~4月5日頃 願書の販売は2月20日頃~ 【手数料】 1次検定 12.000円(非課税) 2次検定 12.000円(非課税) |

| 電気工事施工管理 | 前期(1次試験のみ) 2月の2週目頃~2月末頃 後期(1次・2次試験) 7月10日頃~7月25頃 【手数料】 1次検定 7.900円(非課税) 2次検定 7.900円(非課税) | 2月中旬頃~2月下旬頃 願書販売は1月末頃~ 【手数料】 1次検定 12.300円(非課税) 2次検定 12.300円(非課税) |

| 管工事施工管理 | 前期(1次試験のみ) 3月5日頃~3月20日頃(ネットのみ) 後期(1次・2次試験) 7月1日頃~7月15日頃 【手数料】 1次検定 6.350円(非課税) 2次検定 6.350円(非課税) | 5月7日頃~5月21日頃 願書販売は4月10日頃~ 【手数料】 1次検定 12.700円(非課税) 2次検定 12.700円(非課税) |

| 電気通信工事施工管理 | 前期(1次試験のみ) 3月5日頃~3月20日頃(ネットのみ) 後期(1次・2次試験) 7月5日頃~7月20日頃 【手数料】 1次検定 7.150円(非課税) 2次検定 7.150円(非課税) | 5月7日頃~5月21日頃 願書販売は4月10日頃~ 【手数料】 1次検定 14.300円(非課税) 2次検定 14.300円(非課税) |

| 建設機械施工管理 | 2月15日頃~3月15日頃 【手数料】 1次検定 1種別につき19.700円 2次検定 1種別につき40.800円 | 2月15日頃~3月15日頃 【手数料】 1次検定 19.700円 2次検定 2種別受験57.300円 2次検定 1種別受験44.500円 |

| 造園施工管理 | 前期(1次試験のみ) 3月5日頃~3月20日頃(ネットのみ) 後期(1次・2次試験) 7月5日頃~7月20日頃 【手数料】 1次検定 8.600円(非課税) 2次検定 8.600円(非課税) | 5月7日頃~5月21日頃 願書販売は4月10日頃~ 【手数料】 1次検定 17.200円(非課税) 2次検定 17.200円(非課税) |

試験日程と合格発表日

| 2級(前期)1次試験 | 2級(後期) | 1級1次試験 | 1級2次試験 | |

|---|---|---|---|---|

| 建築施工管理 | 【試験日】 6月第2日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 11月第2日曜日 【合格発表日】 1次検定 同年12月第4月曜日頃 2次検定 翌年2月第1金曜日頃 | 【試験日】 7月第3日曜日 【合格発表日】 同年8月第4金曜日頃 | 【試験日】 10月第3日曜日 【合格発表日】 翌年1月第2金曜日頃 |

| 土木施工管理 | 【試験日】 6月第1日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 10月第4日曜日 【合格発表日】 1次検定 同年12月第1水曜日頃 2次検定 翌年2月第1水曜日頃 | 【試験日】 7月第1日曜日 【合格発表日】 同年8月第2木曜日頃 | 【試験日】 10月第1日曜日 【合格発表日】 翌年1月第2金曜日頃 |

| 電気工事施工管理 | 【試験日】 6月第2日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 11月第2日曜日 【合格発表日】 1次検定 同年12月第4月曜日頃 2次検定 翌年2月第1金曜日頃 | 【試験日】 10月第3日曜日 【合格発表日】 同年8月第4金曜日頃 | 【試験日】 10月第3日曜日 【合格発表日】 翌年1月第2金曜日頃 |

| 管工事施工管理 | 【試験日】 6月第1日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 11月第3日曜日 【合格発表日】 1次検定 翌年1月5日頃 2次検定 翌年3月第1水曜日頃 | 【試験日】 9月第1日曜日 【合格発表日】 同年10月第2木曜日頃 | 【試験日】 12月第1日曜日 【合格発表日】 翌年3月初旬頃 |

| 電気通信工事施工管理 | 【試験日】 6月第1日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 11月第3日曜日 【合格発表日】 1次検定 翌年1月初旬頃 2次検定 翌年3月初旬頃 | 【試験日】 9月第1日曜日 【合格発表日】 同年10月第2木曜日頃 | 【試験日】 12月第1日曜日 【合格発表日】 翌年3月初旬頃 |

| 建設機械施工管理 | 【試験日】 同年6月第3日曜日 【合格発表日】 7月下旬頃 | 【試験日】 筆記試験 6月第3日曜日 実地試験 8月下旬~9月中旬 【合格発表日】 同年11月中旬頃 | 【試験日】 6月第3日曜日 【合格発表日】 同年7月下旬頃 | 【試験日】 筆記試験 6月第3日曜日 実地試験 8月下旬~9月中旬 【合格発表日】 同年11月中旬頃 |

| 造園施工管理 | 【試験日】 同年6月第1日曜日 【合格発表日】 同年7月初旬頃 | 【試験日】 11月第3日曜日 【合格発表日】 1次検定 翌年1月初旬頃 2次検定 翌年3月初旬頃 | 【試験日】 9月第1日曜日 【合格発表日】 同年10月第2木曜日頃 | 【試験日】 12月第1日曜日 【合格発表日】 翌年3月初旬頃 |

令和6年の法改正前と法改正後

高齢化や建設業界の人気の低迷により、担い手不足が深刻になっていく中、施工管理試験を受験する人数も年々減っていき、令和6年の法改正によって施工管理試験と資格のシステム(難易度ではありません)が緩和されました。

では、改正前と改正後で、どれだけの違いがあるのか見ていきましょう。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 試験の回数 | 1級・2級とも1年に1回 | 2級に前期試験が新設され1次検定のみを受験できるようになり、前期と後期で1年に2回、1次検定を受験することができるようになった。 (2級の2次検定と1級は年に1回) |

| 1次検定合格後の扱い | 1級・2級とも1次検定合格後3年以内に2次試験に合格できなければ1次検定合格が失効してしまう。 | 1級・2級とも1次検定を合格することによって技士補になり、1次検定合格が失効することがなくなった。 |

| 受験資格の緩和 | 1級・2級とも学歴+経験年数を満たしていなければ受験資格を得られない。 | 1級・2級の1次検定に関しては学歴+経験年数の受験資格を撤廃し、1級は年度末時点で19歳以上、2級は年度末時点で17以上で受験可能となった。 2次検定を受験する場合は、1次検定合格後に必要な実務経験が必要。 |

改正前は提出する願書の添付書類に卒業証明書や、実務経歴書などを添付していましたが、1次検定を受験する場合は年齢の証明だけで受験が可能となり、2次検定を受験する場合のみ、1次検定合格後の実務経歴書が必要となります。

また、改正後は2次検定を受験する為の受験資格を1次検定合格後に必要な実務経験が必要とされているため、実質的には1回の試験で1次検定と2次検定を1発でパスすることが不可能となりました。

とはいえ、令和10年度までは経過措置として新・旧いずれかの受験資格を選択して受験することができるので、旧の受験資格がある方は令和10年度までは1発で1次検定と2次検定の合格を目指すことができるので頑張りましょう!

試験内容(土木施工管理技士試験)

ここからは、土木施工管理技士のみの情報となります。

2級土木施工管理技士試験 1次検定

試験方法:4肢択一のマークシート方式

試験時間:2時間10分

出題数:66問中、45問解答(選択問題21問・必須問題24問)

合格基準:60%以上の正答(27問以上)

出題分野:

✅工学基礎 (5問中、5問解答)

✅土木一般 (11問中、9問選択解答)

✅専門土木 (20問中、6問選択解答)

✅法規 (11問中、6問選択解答)

✅共通工学 (4問中、4問解答)

✅施工管理 (15問中、15問解答)

2級土木施工管理技士試験 2次検定

試験方法:記述式(穴埋め・語句の説明・経験記述など)

試験時間:2時間

出題数:9問中、7問解答(選択問題2問・必須問題5問)

合格基準:全体で60%以上

出題分野:

✅自身の経験に基づいた経験記述1問

工事名・工期・工事概要・課題・対応などの記述

✅その他の必須問題4問

土工・コンクリート工・安全管理・品質管理・工程管理などから出題

✅選択問題2問

土工・コンクリート工・安全管理・品質管理・工程管理などから4問出題され、2問を選択

1級土木施工管理技士試験 1次検定 午前の部(AM)

出題方法:4肢択一のマークシート方式

試験時間:2時間30分

出題数:66問中、35問解答

合格基準:午前の部と午後の部必用回答数の60%以上(70問×60%=42問)

出題分野:

✅力学 (5問中、5問解答)

✅土木一般 (15問中、12問選択解答)

✅専門土木 (34問中、10問選択解答)

✅法規 (12問中、8問選択解答)

1級土木施工管理技士試験 1次検定 午後の部(PM)

出題方法:4肢択一のマークシート方式

試験時間:2時間

出題数:35問中、35問解答

合格基準:午前の部と午後の部必用回答数の60%以上(70問×60%=42問)

出題分野:

✅共通工学・施工管理法 (20問中、20問解答)

✅応用能力問題 (15問中、15問解答)

1級土木施工管理技士試験 2次検定

試験方法:記述式(穴埋め・文章・語句の説明・数値などを記述)

試験時間:2時間45分

出題数:11問中、7問解答(選択問題4問・必須問題3問)

合格基準:全体で60%以上

出題分野:

✅自身の経験に基づいた経験記述1問

工事名・工期・工事概要・課題・対応などの記述

✅その他の必須問題2問 (2問中、2問解答)

土工・コンクリート工・安全管理・品質管理・工程管理・法規などから出題

✅選択問題 (8問中、4問選択解答)

土工・コンクリート工・安全管理・品質管理・工程管理・法規などから4問出題され、4問を選択

2級と1級の違い

| 2級土木施工管理 | 1級土木施工管理 | |

|---|---|---|

| 1次検定の試験時間 | 2時間10分 | 午前 2時間30分 午後 2時間 合計 4時間30分 |

| 1次検定の出題数 解答数 | 【出題数】 66問 【解答数】 45問 | 午前 【出題数】 66問 【解答数】 35問 午後 【出題数】 35問 【解答数】 35問 合計 【出題数】 101問 【解答数】 70問 |

| 2次検定の試験時間 | 2時間 | 2時間45分 |

| 2次検定の出題数 解答数 | 【出題数】 9問 【解答数】 7問 | 【出題数】 11問 【解答数】 7問 |

私がやった勉強方法

私が受験したときは、まだ2級の前期試験・後期試験が無く、1級・2級とも年に1回の試験でした。

また、受験資格を満たしていれば学科試験(今でいう1次検定)と実地試験(今でいう2次検定)の両方を受験することができ、2級の場合は両方受験しても午前中に実施される学科試験が合格基準に達していなければ、その日の午後に実施される実地試験は採点してもらえないといった試験でした。

学科試験(1次検定)の勉強方法

1級・2級とも過去8年分の過去問集を本試験の2ヶ月前くらいから本試験までの間に7周程度やりました。

土木の施工管理試験は、ほぼほぼ過去問ベースで出題されるので、8年分の過去問を9割以上の正答率を出せるまで周回すれば、合格圏内に入ることができます。

過去問を周回するうえで重要なのは、わからない用語などは必ずインターネットやYouTube、参考書などで調べて、しっかりと理解することです。

例えば「クラムシェル」という機械の説明が過去問の中にあったとき、「クラムシェル」を見たこことも聞いたこともなかったら、どんな形の機械なのか・どういった場面での使用が最適な機械なのかなどを、調べて理解するということです。

それともう一つ、専門土木の選択解答問題は必ず自分の得意分野で的を絞りましょう。

私の場合は10年以上土木工事をやってきて、主に「河川」・「海岸」・「上下水道」・「舗装」の工事を施工してきていたので、専門土木に関してはこの4つに絞って過去問をやりました。1級の本試験の場合では34問中10問を選択して解答します。そうするとこの4つで、自分の専門で答えやすい問題が20問程度になり、そこから更に確実に正解となりそうな問題を10問選び解答しました。

過去問をやり始めたときは、少しでも多く答えられるようにしたいと考え「ダム」や「構造物」などの専門外の分野にも手を出したのですが、すぐに時間の無駄だと気付きやめました。

また、得意分野が少ない方は1度でも経験したことのある分野を勉強したり、出題数の多くなる傾向にある「舗装」・「河川」を勉強していくというのも試験対策上は有効です。

実地試験(2次検定)の勉強方法

経験記述以外の問題

私は、2次検定の過去問も1級・2級とも8年分を7周やりました。

経験記述以外の問題はとにかく過去問です。過去問ベースの問題が出ることが多いので過去問演習を繰り返し、しっかりと理解しましょう。

また、穴埋め問題などは1次検定で使われた問題などで構成された問題も出題されることもあるので、1次検定での過去問演習で、2次検定でも出題されそうなところは確実に覚えるようにしましょう。

経験記述2級のとき

私が2級を受験したときは、2級の経験記述は「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」・「建設副産物・環境保全」の中から設問に2つの指定があり、そのどちらかの1つを記述で解答するといった形式でした。

「建設副産物・環境保全」はほぼ出題されないので「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」の内からの2つ指定になりそうだったので、直近10年の出題傾向を分析して「安全管理」一択で経験記述の作文を作成して丸暗記していきました。

暗記の方法は、平日は1日2回、休日は3回記述を書く。です。

とりあえず、思い出せる範囲で覚えている内容を書いて思い出せないところだけ、見て書く。を毎日繰り返しました。

本試験で思い出せなければ試合終了となってしまうのでシンプルに、思い出そうと努力をして思い出す。というトレーニングがとても大事です。

それと、専門用語をひらがなで書いたり、誤字や脱字があった場合は原点になるといった噂もありました。普段スマホやパソコンで文章を作成しているので、全く漢字が書けなくなっていて、漢字を正しく書けるようにするためにも記述を書いて覚えることにはとても意味がありました。

10日くらいで完璧に暗記することができました。

そして見事に「安全管理」が出題されて1発合格をすることができました。

経験記述1級のとき

そして1級の経験記述は「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」・「建設副産物・環境保全」の内から1つ指定があり、その1つだけを記述していくといった形式でした。「建設副産物・環境保全」はほぼ出題が無いため「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」の3つを完璧に暗記していきました。

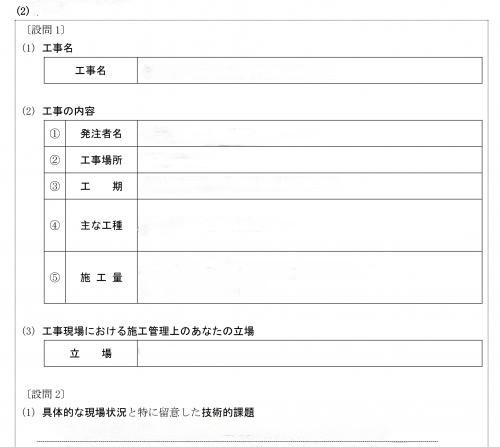

経験記述は自身が施工管理した「工事の概要」として必ず

(1)工事名

(2)工事現場における施工管理上のあなたの立場

(3)工事の内容

①発注者名

②工事場所

③工期

④主な工種

⑤施工量

⑥立場

を記載していき、その工事の「安全管理」であったり「工程管理」などの指定されたお題を記述していくので「工事の概要」は統一してその工事の「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」の経験記述の作文を作成して覚えていくのがとても効率的です。

1級の場合は、1次試験に合格後に実地試験の受験申し込みをして2次試験を受験するといった流れで、2級みたいに1日で1次試験と2次試験の両方をやることは無いので、合格発表後は2次試験の勉強のみに専念することができ、かなり余裕で「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」の3つを暗記することができました。

実際の本試験では、「安全管理」が出題され、実は2級の経験記述と全く同じ内容を書くこととなり、1発で合格することができました。

令和6年度の経験記述

このブログを書くにあたり令和6年度の土木施工管理技士の2次検定について調べたのですが、2級の経験記述が1級と同様に設問が増えたとのことでした。

更に、出題分野の変更などもあり、前年度よりも合格率が下がっています。

やはり試験の出題の仕方や内容が変わったあとは合格率も下がります。ですがこういったことは、ある程度試験回数を重ねれば予備校や専門学校は傾向をしっかり分析をして、試験対策を打ち出してきます。

とはいえ、前年度に出題された形式に沿って過去問等の演習問題や記述の勉強をやったり、記述では暗記するまではいかなくても、この問題が出題されたらこういった記述内容を書く!といったことが頭の中でしっかりと整理されていれば、合格することは可能と言えます。

1級と2級の難易度

私が受験したときとの比較になってしまいますが、1発で学科試験と実地試験を合格することを目標とするなら、2級の試験の方が難しかったです。

理由は、2級は学科試験と実地試験を1日でやらなければならなかったという点です。

勉強をしていて学科試験の勉強と実地試験の記述の暗記は相当ストレスでした。

逆に、1級は学科試験と実地試験の試験日が分かれていたので、学科は学科のみの勉強、実地は実地のみの勉強に専念することができ、勉強のスケジュールにも余裕がありストレスなく勉強を進めることができました。

近年では1次検定合格後に実務経験を積むことによって2次検定の受験資格を得られることから、同じ日に1次検定と2次検定を受験するといったことにはならないので、余裕のあるスケジュールを組むことができます。

また、令和6年度の2級の試験は、経験記述は1級の試験と同様に「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」・「建設副産物・環境保全」から1つ指定されるといった内容であり、全ての経験記述を書けるようにしていかなければならず、私が受験したときよりも更に難しく設定されていると感じました。

1級・2級の学科試験を比べるてみると、出題数・解答数が1級の方が多いだけで、1級も2級も過去問ベースで出題され、その対策としてしっかり過去問集をやりこめば合格圏内に入れるので、両者には難易度の差は感じられませんでした。

実地試験に関しては1つだけ1級の方が難しいと感じたものがありました。

それは、穴埋め問題です。

2級の穴埋め問題は、問題文の下段に穴に入る語句の候補が15個くらいあり、その中から選んで穴を埋めていくので、文章をしっかり読めば候補の中から正解に導く解答をすることができます。ですが実地試験の場合は語句の候補が無く自力で思い出して解答しなければならなく、そこに難しさを感じました。

過去問演習を丁寧にやって語句をある程度覚えていかなければ答えることが困難となります。

最後に

建設業界の人手不足や若者の業界離れなどにより、ここ数年で施工管理技士試験のルールや運用の仕方、資格の取り扱われ方などが少しずつ緩和されてきています。

私は10年ほど前に1級土木施工管理技士に合格しているので、最近の試験問題の内容についてはコメントできませんが、試験の大まかな概要を調べてみて、この試験を攻略するには記述を除いて直近8年分の過去問をしっかりとやりこむことにあると思います。

私が受験したとき、前年度に1発合格している先輩にどういった勉強をしましたか?と尋ねたら「過去問を5周くらいやった程度だよ」と教えてくれました。

やはりポイントは過去問!!!です。

経験記述の「問題1の設問1」に関してこれからは1とも級・2級とも、「工事の概要」を統一して最低限「品質管理」・「安全管理」・「工程管理」この3つを書けるようにして試験に挑むことです。

そして「問題1の設問2」は過去の出題が、どういったことを問われて、どういった答えを求めているかを分析して、ある程度予想を立てて、どんな問われ方をしたも答えられるようにしていきましょう。

不記載や、問われている内容とは違う解答をしてしまうと、採点してもらえなくなってしまいます。

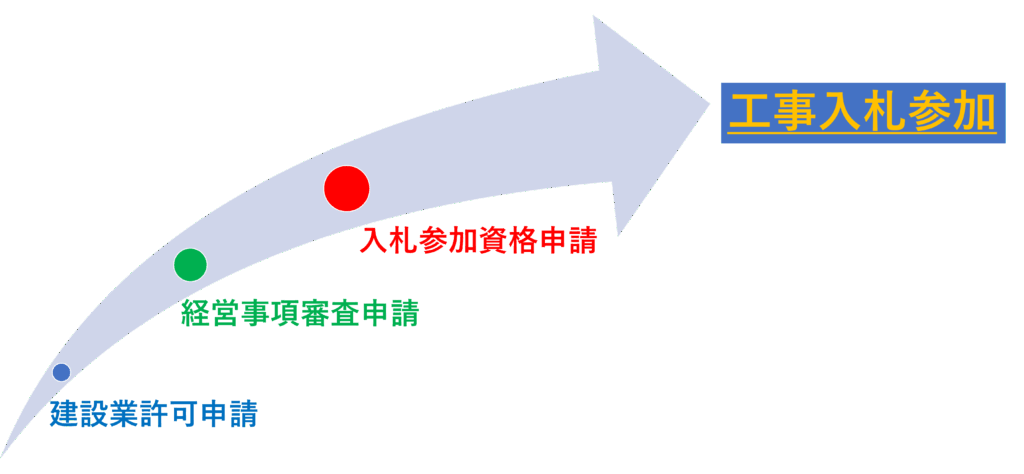

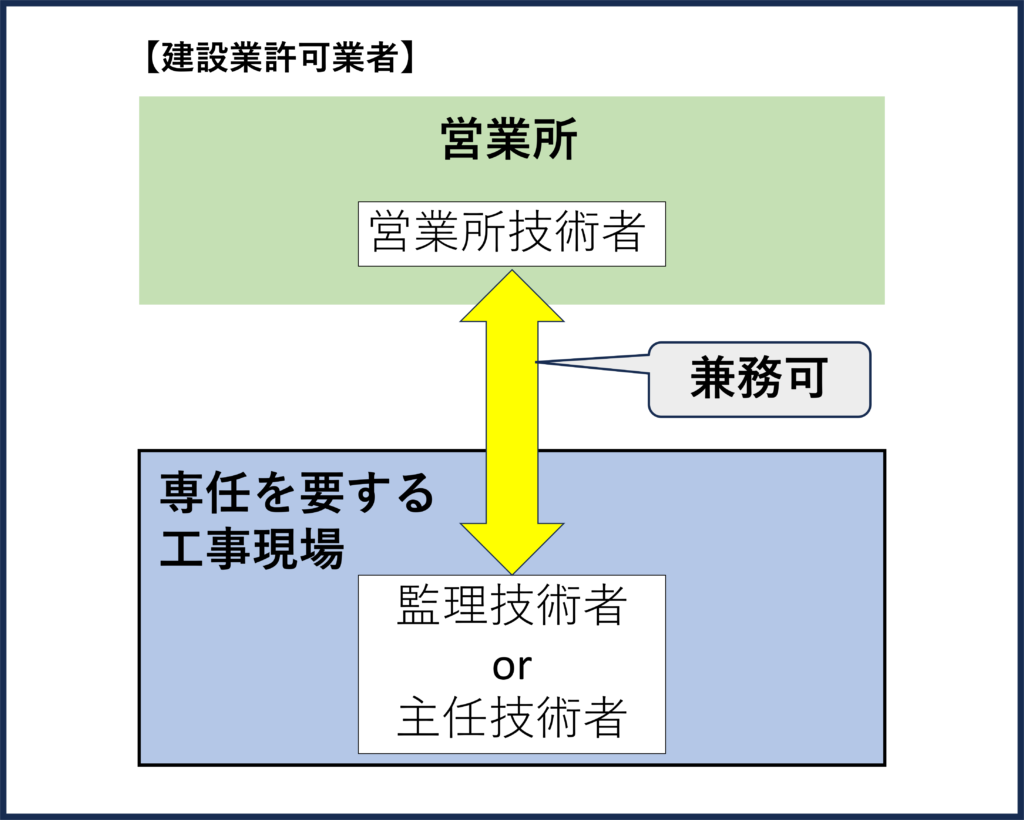

施工管理技士は、建設業許可を取得・維持していく為の要件の『業所専任の技術者』になることができ、中には1級の施工管理技術者がいなければ、取得できない建設業許可もあります。

また工事現場においては現場配置の『主任技術者』・『監理技術者』になることができ、専任性を必要とする配置技術者に関しては、法改正があった要件を満たさない限り重複が認められていないので、施工管理技士を確保することが大きい工事の受注に繋がっていくことになります。

会社にとっても自身にとっても、そして建設業界にとっても施工管理技士を取得して仕事をすることはプラスの要因しかありません。

10年前に合格した私の経験が参考になるかは分かりませんが、建設業界に携わる一人でも多くの方が、施工管理技士に合格して現場で活躍することを願っています。