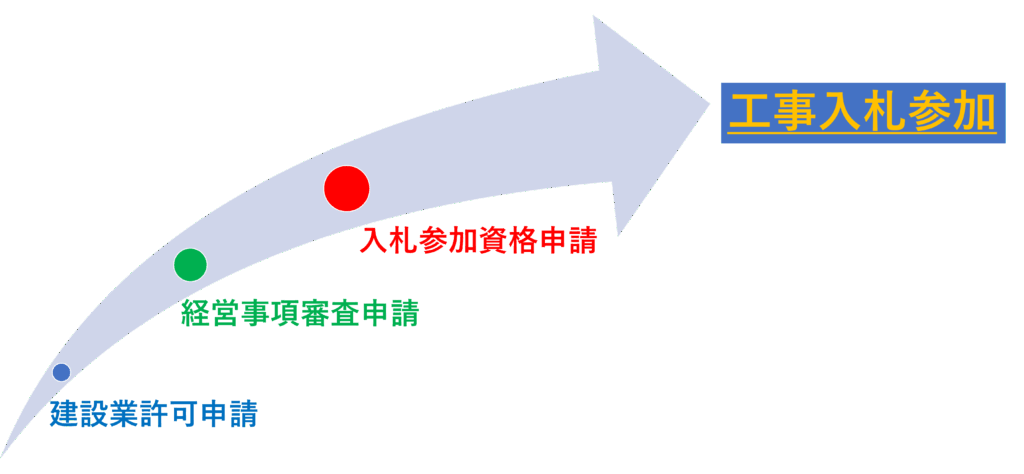

建設業許可の種類について国家資格なども含めて解説していきたいと思います。

建設業許可の種類は29種類あり、大きく分けると一式工事が2業種と専門工事が27業種となり、それぞれの29業種を一般建設業許可(主に下請的立場)で受けるのか特定建設業(主に元請的立場)で受けるのかに分かれていき、更に特定建設業の限定された7業種は指定建設業と言われ、一般➡特定➡指定の順番で許可要件のハードルが上がっていきます。

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編

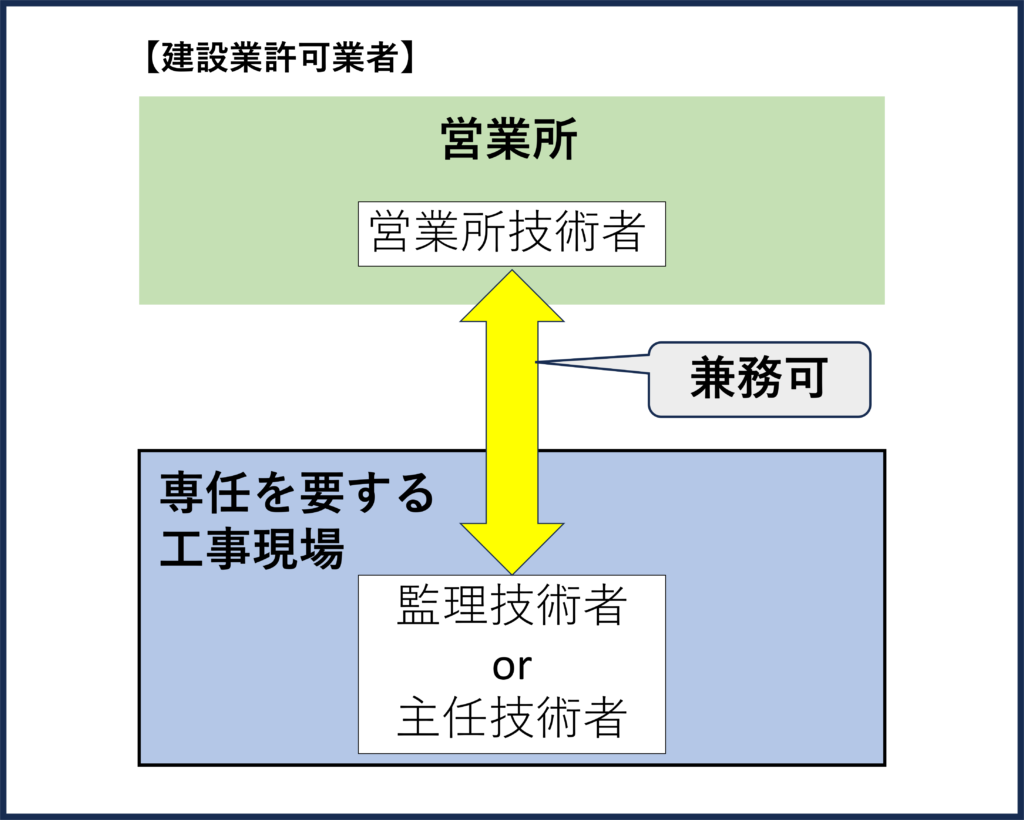

建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編

建設業許可 要件 誠実性編

「建設業許可はなぜ必要?」

建設業許可 建設業の許可とは 附帯工事との関係

建設業許可の種類(一式工事と専門工事)

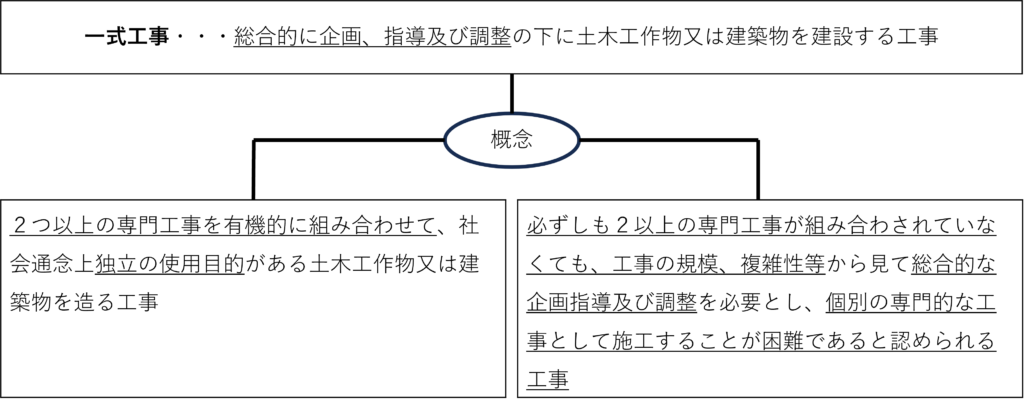

一式工事

土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。他の27の専門工事の許可アない場合は500万円以上の専門工事を請負うことはできません。

だだし、許可を受けた建設業者が、その許可された業種の建設工事を請負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは、差し支えありません。

一般建設業においては、建築一式工事のみ又は土木工事一式のみの許可では500万円以上になる個々の専門工事及び、許可のない一式工事を請負うことができず、500万円以上の専門工事や一式工事を請負いたい場合は個々の許可を取得する必要があります。

専門工事

専門工事1業種のみの許可の場合は、請負金額が500万円以上の他の専門工事、土木一式工事及び、請負金額が1,500万円以上の建築一式工事を請負うことができません。

〇要点をまとめると

・許可には一式工事2業種、専門工事27業種の計29種類ある。

・個々の専門業種の許可がなければ500万円以上の専門工事を請負えない。

(建築一式工事の場合1,500万円以上)

・1つの一式工事を取得しても、個々の専門工事または一式工事の許可が無ければ500万円以上(建築一式工事の場合1,500万円以上)の専門工事を請負えない。

建設業許可の種類(一般建設業許可と特定建設業許可)

◇許可業種区

リンク(建設工事の種類・内容・例示・区分)国土交通省より

一般建設業

| 区分 | 建設工事の内容 | 許可業種(29業種) | ||

|---|---|---|---|---|

| 一式工事 (2業種) | 大規模又は複雑な工事を、原則元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの業種 | 1.土木工事業 2.建築工事業 | ||

| 専門工事 (27業種) | 工事の施工を行うために必要な専門的業種 | 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・レンガ・ブロック工事業 11・鋼構造物工事業 | 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上げ工事業 20.機械器具設置工事業 | 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業 |

では更に踏み込んでみましょう。

上記の説明では500万円以上の工事(建築一式工事の場合1,500万円以上)を請負う場合に建設業許可が必要となる。という一般建設業許可の説明でした。

特定建設業

では、500万円以上の金額で請け負った工事を下請けに発注する場合はどうなのでしょうか?

一定の条件のもと工事を請負い、下請けに発注する場合には一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要になります。

◇特定建設業許可が必要になる条件

①発注者から直接請負った元請業者が対象

②一次下請に発注する総額が税込み5,000万円以上

(建築一式工事の場合は税込み8,000万円以上)

①と②両方に該当すると特定建設業許可が必要となります。

・一次下請以下として契約されている建設業者の発注金額が5,000万円以上になっても特定建設業許可は必要ありません。

・「一次下請に発注する総額」となっているので、一次下請が1社で5,000万円以上になる場合や、一次下請が複数社で、5,000万円以上になる場合なども特定建設業許可が必要となります。

また、特定建設業は発注者の保護と、下請け保護(一次下請け業者との請負金額を支払えるように)の観点から一般建設業より財産的基礎の要件が厳しく設定されています。

一般建設業許可の財産的基礎の要件は、500万円以上の資金調達能力があることですが、特定建設業許可は以下の3つを満たすことを要件としています。

1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと

2.流動比率が75%以上であること

3.資本金が2,000万円以上あり、かつ自己事本金が4,000万円以上あること

《注意》

★業種ごとに、一般建設業許可又は特定建設業許可のいずれか一方の許可を受けることができます。

★同一業種を、営業所(本店と支店)ごとに、一般建設業許可と特定建設業許可の許可を別々に受けることはできません。

指定建設業

◇指定建設業(更にハードルが上がります)

1.土木工事業

2.建築工事業

8.電気工事業

9.管工事業

11・鋼構造物工事業

13.舗装工事業

23.造園工事業

この7業種は「指定建設業」に定められ、この7業種の「指定建設業」で特定建設業許可を受けるためには、国土交通大臣が定める国家資格者、技術者の資格又は国土交通大臣が認定した者を営業所専任の技術者として配置しなければならず、実務経験年数10年や専門学科卒業+実務経験というのは認められないということになります。

⇩ ⇩ ⇩

国土交通大臣が定める国家資格者等

指定建設業に必要な専任の技術者の資格

| 指定建設業7業種 | 建設業法 | 建築士法 | 技術士法 |

|---|---|---|---|

| 1.土木工事業 | ・1級建設機械施工管理技士 ・1級土木施工管理技士 | ・建設(鋼・コンクリート) ・建設(鋼・コンクリート)を除く ・農業 ・水産 ・森林(森林土木) | |

| 2.建築工事業 | ・1級建築施工管理技士 | ・1級建築士 | |

| 8.電気工事業 | ・1級電気工事施工管理技士 | ・建設(鋼・コンクリート) ・建設(鋼・コンクリート)を除く ・電気電子 | |

| 9.管工事業 | ・1級管工事施工管理技士 | ・機械(熱・動力エネルギー等) ・上下水道(上下水道・工業用水) ・上下水道(下水道) ・衛生工学(水質管理) ・衛生工学(廃棄物・資源循環) ・衛生工学(建築物環境衛生管理) | |

| 11・鋼構造物工事業 | ・1級土木施工管理技士 ・1級建築施工管理技士 | ・1級建築士 | ・建設(鋼・コンクリート) |

| 13.舗装工事業 | ・1級建設機械施工管理技士 ・1級土木施工管理技士 | ・建設(鋼・コンクリート) ・建設(鋼・コンクリート)を除く | |

| 23.造園工事業 | ・1級造園施工管理技士 | ・建設(鋼・コンクリート) ・建設(鋼・コンクリート)を除く ・森林(林業・林産) ・森林(森林土木) |

もし指定建設業を特定建設業許可で取得することになると、「財産的基礎」と「営業所専任の技術者」の2つのハードルが一気に上がります。

特に、指定建設業の「営業所専任の技術者」は、指定建設業以外で適用できる実務経験10年と、指定学科+実務経験年数を適用することができず、受験資格に制限のある1年に1度の難しい国家資格を保有しているものでなければ要件を満たすことができないというところにハードルの高さを感じます。

国家資格の合格率等を表にしておきます。

資格試験の日程と合格率

1級施工管理技士試験

| 建設業法 資格 | 願書 | 一次検定 | 二次検定 | 2023年 一次合格率 | 2023年 二次合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1級建設機械 施工管理技士 | 2月中旬~3月中旬 | 6月の第3日曜日 | 8月下旬~9月上旬 | 30.1% | 61.0% |

| 1級土木 施工管理技士 | 3月20日頃~ 4月5日頃 | 7月の第1日曜日 | 10月の第1日曜日 | 49.5% | 33.2% |

| 1級建築 施工管理技士 | 2月中旬~2月末頃 | 7月の第3日曜日 | 10月の第1日曜日 | 42.7% | 44.0% |

| 1級電気工事 施工管理技士 | 2月中旬~2月末頃 | 7月の第2日曜日 | 10月の第3日曜日 | 40.6% | 53.0% |

| 1級管工事 施工管理技士 | 5月初旬~5月中旬 | 9月の第一日曜日 | 12月の第一日曜日 | 37.5% | 62.1% |

| 1級造園 施工管理技士 | 5月上旬~5月中旬 | 9月上旬 | 12月上旬 | 35.2% | 43.3% |

受験資格に関しては各1級施工管理技士共通以下のとおりです。

◇一次検定

・年度末時点での年齢が19歳以上

◇二次試験

※実務経験について第一次試験合格後

・特定実務経験(1年)を含む実務経験の場合は3年

・監理技術者補佐としての実務経験の場合は1年

・その他の実務経験については5年

※特定実務経験とは、請負金額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(監理技術者は監理技術者証を有する者に限る)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験

1級建築士試験

| 建築士法 資格 | 願書 | 学科試験 | 設計製図試験 | 2023年 学科合格率 | 2023年 製図合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1級建築士 | 4月初旬~5月中旬 | 7月第4日曜日 | 10月第2日曜日 | 16.2% | 33.2% |

受験資格

・大学、高等専門学校において、指定科目を修めて卒業した者

・二級建築士

・国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認めるもの

技術士試験

| 技術士法 資格 | 一次試験 願書 | 一次試験 | 二次試験 願書 | 二次試験 | 一次試験 合格率 | 二次試験 合格率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 建設部門 | 6月10日頃~ 6月25日頃 | 11月第4日曜日 | 4月初旬~ 4月中旬 | 筆記:7月第2日曜日 口述:翌年3月上旬 | 36.7% | 9.8% |

| 農業部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 42.7% | 12.5% |

| 電気電子部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 38.2% | 9.2% |

| 機械部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 35.6% | 18.0% |

| 上下水道部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 46.1% | 10.2% |

| 水産部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 40.0% | 12.4% |

| 森林部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 41.6% | 18.1% |

| 衛生工学部門 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 47.5% | 14.0% |

受験資格

※一次試験は、年齢、学歴、業務経歴等の制限はない

◇二次検定

技術士補となる資格を有し、次のいずれかに該当する者

〈1〉技術士補として技術士を補助したことがある者で、その補助した期間が通算して次に定める期間(〈2〉の期間を算入することができる。)を超える者。

・総合技術管理部門を除く技術部門 4年

・総合技術管理部門 7年

〈2〉科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務を行う者【注1】の監督【注2】の下に当該業務に従事した者で、その従事した期間が技術士補となる資格を有した後、通算して次に定める期間(〈1〉の期間を算入することができる。)を超える者。

・総合技術管理部門を除く技術部門 4年

・総合技術管理部門 7年

【注1】7年を超える業務経験を有し、かつ受験者を適切に監督することができる職務上の地位にあるもの。

【注2】受験者が技術士となるのに必要な技能を収集することができるよう、指導、助言その他適切な手段により行われるもの。

〈3〉科学技術(人文科学のみに係るものを除く)に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価(補助的業務を除く。)又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が通算して次に定める期間を超える者。

・総合技術管理部門を除く技術部門 7年

・総合技術管理部門 10年(既に総合技術管理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては7年)

なお、〈1〉~〈3〉のいずれにおいても学校教育法による大学院修士課程(理科系等の者に限る)若しくは専門職学位課程(理科系等の者に限る)を終了し、又は博士課程(理科系等の者に限る)に在学し、若しくは在学していたものにあっては、2年を限度として、当該機関からその在学した期間を減じた期間とする。

まとめ

建設業許可は取得したい許可業種と国家資格が密接に関係してきます。将来的にどういった業種の許可を取得して営業していきたいのかをしっかりと見定めて、取得したい許可に適合した資格取得を目指しましょう。

また、一般建設業の営業所専任技術者では「国家資格資格+実務経験年数」といった、国家資格に合格してから+実務経験年数がないと営業所専任の技術者の要件を満たさないといった資格もあるので、注意が必要です。

以前にも『建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編』というタイトルでブログを書いているので「国家資格資格+実務経験年数」一覧と一緒にリンクを貼っておきますので参考までに。

リンク『建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編』

リンク「国家資格資格+実務経験年数」一覧(国土交通省資料)

⇩ ⇩ ⇩

他のカテゴリー