はじめに

まず始めに、私は建設業界で20年働いてきました。その中で建設業で生き残っていく者とそうでない者。又はその両者のどちらかになるであろう分岐点を目の当りにしてきました。私の主観・自論が含まれてしまいますが「建設業許可はなぜ必要?」というテーマで解説していきます。

建設業許可がなぜ必要か5つピックアップしていきます。

では、見ていきましょう!

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編

建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編

建設業許可 要件 誠実性編

建設業許可 種類

建設業許可 建設業の許可とは 附帯工事との関係

500万円以上の工事を請け負うことができる

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工するものは許可を受けることが必要となります。ただし、「軽微な工事」のみを請け負うものは必ずしも建設業の許可を受ける必要はありません。

軽微な工事

「軽微な工事」とは

| 「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事以外」の場合 |

|---|---|

| 下記の①②のいずれかに該当する建設工事 ①工事1件の請負代金の額が、1500万円未満の建設工事 ②延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事 | 工事1件の請負代金額が、500万円未満の建設工事 |

この請負代金額が500万円未満とは、消費税および地方消費税相当額を含んだ金額をいい、さらに注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格および運搬費を加えた額とする。となっているので、500万円の壁は意外と簡単に超えてしまいます。

では、請負金額が800万円になってしまうから同一の工事の契約を2つに分けて、400万円づつ請け負えばいいのでは?と考える方も出てくると思います。安心してください!

❝建設業法施行令第一条の二第二項❞ 『同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き各契約の請負代金の合計額とする。』

分割して請け負った場合は請負代金の合計額となり、結局800万円の請負となってしまい、建設業許可を受けていない者は建設業法違反となってしまいます。もちろん行政処分の対象となり、抜け道もありません。

元請業者との関係性がよくなる

建設業許可を受けている元請業者は、建設業許可を受けていない下請業者に500万円以上の請負工事をさせてしまうと、行政処分の対象となってしまいます。あきらかに「軽微な建設工事」であれば元請業者にリスクはありませんが、ギリギリ500万円に満たない金額になってくると、たとえ500万円を超えなかったとしてもリスクでしかありません。なのでしっかり建設業許可を受けている下請業者と契約を締結したいと考えるのは自然なことだと思います。

では、公共工事は許可を受けていない者が500万円以上の工事を請け負うとばれてしまうが、民間工事はばれないのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、ばれた時の話を聞くとほとんどが「チンコロ(密告)」され元請業者が処分を受けたとの事でした。確かに、許可を受けている業者ではなく、無許可の業者が500万円以上の工事を請負ってしまったら、真面目に許可を受けている業者は面白くないですよね。

自身を守り、元請業者も守る! 下請業者が建設業許可を受ければ元請業者も安心して請負契約を締結することができるので良い関係性を構築する一歩となります。

安定した工事の受注

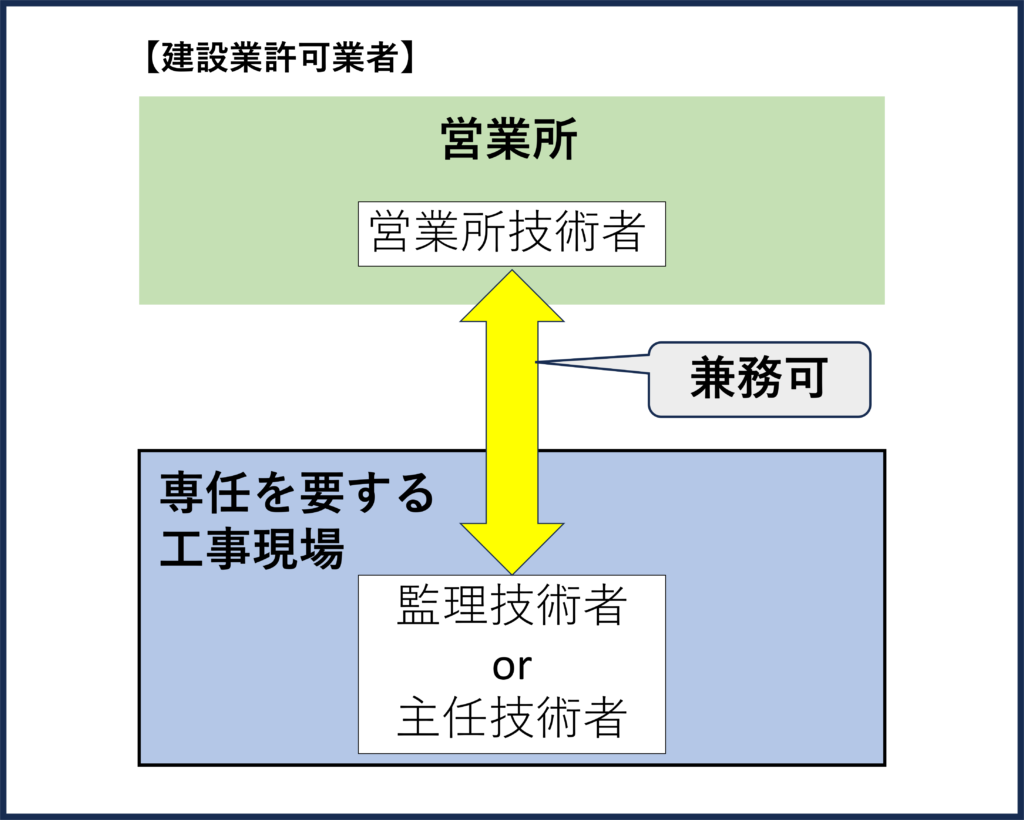

私が建設業に携わってきた中で、建設業許可を受けている業者は許可を受けていない業者に比べて安定して工事を受注している傾向にあります。経営者の営業力やその会社の施工技術、設備、時期等にも左右されるので全ての許可業者が安定して工事を受注しているわけではありませんが、前述の元請業者が下請業者と請負契約を締結する際は許可の有無は大きな指標になっています。また、建設業許可を受けている業者は建設工事には欠かせない主任技術者や監理技術者の要件を満たす技術者を何人か雇用している業者も多く、工事を安定して受注できている要因の1つになっています。

⇩ ⇩ ⇩

社会的信用の向上

建設業許可を受ける要件は大きく分けて5つあります。

- Ⅰ.経営業務の管理責任者がいること

- Ⅱ.専任の技術者を営業所に置いていること

- Ⅲ.誠実性を有していること

- Ⅳ.財産的基礎を有していること

- Ⅴ.欠格要件等に該当しないこと

欠格要件とは

このⅤ.欠格要件等に該当しないのか、該当してしまうのかで社会的信用を得られるかどうかを左右します。

では、この欠格要件等とは何なのか解説していきましょう。

| No | 内容 | 確認等 |

|---|---|---|

| ① | 青年後見人、保佐人、破産者で復権を得ないもの | 身分証明書による確認 |

| ② | 不正の手段による許可の取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者 | 許可行政庁把握 |

| ③ | 取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、個人の使用人であったもので、その届出の日から5年を経過しないもの | 許可行政庁把握 |

| ④ | ③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者で、その届出の日から5年を経過しないもの | 許可行政庁把握 |

| ⑤ | 営業停止期間が経過しない者 | 許可行政庁把握 |

| ⑥ | 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者 | 許可行政庁把握 |

| ⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑧ | 建設業法又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑨ | 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑩ | 営業に関し成年者同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨。⑪(法人の場合においては、その役員が①~④)のひとつに該当する場合 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑪ | 法人の役員等・使用人の中で①~④、⑥~⑨に該当する場合 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑫ | 個人の使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合 | 検察・警察・市町村へ照会 |

| ⑬ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 検察・警察・市町村へ照会 |

※一定の法令の規定とは

- ◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法津 以下省略

- ◇刑法 204条(傷害罪) 206条(現場助勢罪) 208条(暴行罪) 208条の2(凶器準備集合及び結集罪) 222条(脅迫罪) 247条(背任罪)

- ◇暴力行為等処罰に関する法律

- ◇建築基準法 以下省略

- ◇宅地造成及び特定盛土等規制法 以下省略

- ◇都市計画法 以下省略

- ◇景観法 以下省略

- ◇労働基準法 以下省略

- ◇職業安定法 以下省略

- ◇労働者派遣法 以下省略

①以外はほとんど悪いことをしているというイメージだというのがおわかりでしょうか?

…そうなんです!!!

建設業許可を取得するということは、上記の欠格要件に該当する法に基づく処罰を一定期間以上受けていないという事になり、社会的信用を得ているということになります!

よく、建設業許可を取得すると融資を受けやすくなる・資金調達をしやすくなるなどと言われますが、こういった要件を設定しているからこそ許可取得によって社会的信用が担保されているのかもしれません。

若年層の定着率の向上

若年層の定着率の向上では法人化と建設業許可という視点で解説します。

若年層が労働環境として求めているものは社会保険の加入と休日です。特に個人事業主に雇用されていると、国民健康保険や国民年金への加入となり将来への不安を抱きながら働いているケースが大半です。また、社会保険への加入が任意となるギリギリの人数での経営をしている個人事業主さんも多く、労働時間の超過や、必要最低限の休日しかないく「せっかく従業員が3人、4人と増えていったけど、ずっと個人事業を継続してしまったがために、社会保険未加入や休みの少なさを理由に若手が退職していき結局事業主1人になってしまいました」という状況を幾度となく見てきました。当然のことではありますが、人手不足と言われている建設業の中で従業員が減ってしまうと施工能力が低下し、結果仕事の受注率も減少してしまいます。

私が建設業界にいた最後の年も、個人事業主さんに雇われている若い職人さんの愚痴を聞きながら『今のタイミングで許可を取得して、法人化しなければ辞めていくんだろうな。かつて個人事業主の許にいた時の自分のように』などと思いながら仕事をしていました。結局1人辞め2人辞め3人辞め、親方一人きりになってました。

勿体ない!!!

施工技術・施工能力がズバ抜けて高い職人さん達だったのに!!!

しかしこれが冒頭に触れた、建設業で生き残っていく者とそうでない者。又はその両者のどちらかになるであろう分岐点なのかもしれません。

しっかりとタイミングを見極め、目の前に分岐点が現れたときは、離職率の低下と受注増加をさせるためには、どっちに進めばいいのか決断していきましょう。

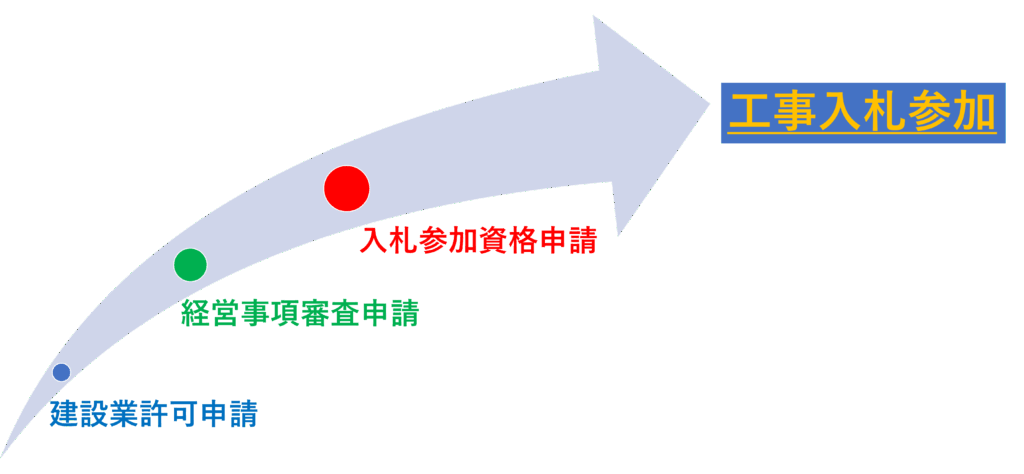

いきなり、建設業許可と法人成というのはハードルが高くなってしまう場合があります。まずは建設業許可を取得し、500万円以上の工事を請負えるようにして、元請業者さんとの関係性を構築し工事の受注と従業員が増えていく過程で法人化を考えていけば良いのかなと思います。

最後に

最後まで読んでいただきありがとうございました。

悩み、迷い、分岐点に立たされている。

そんな時は行政書士に相談してみてください。

⇩ ⇩ ⇩