はじめに

〈建設業法第3条〉

建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店または支店若しくは政令で定めるこれに準ずる者をいう)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではない。

建設業の許可とはいったいなに?という方に上記の建設業法の条文を並べられても不親切ですよね。

では、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではない。」に着目してください。軽微な建設工事で線引きをしています。

軽微な建設工事のみなら建設業の許可は不要。軽微な建設工事以外のものであれば、建設業の許可が必要という事になります。

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編

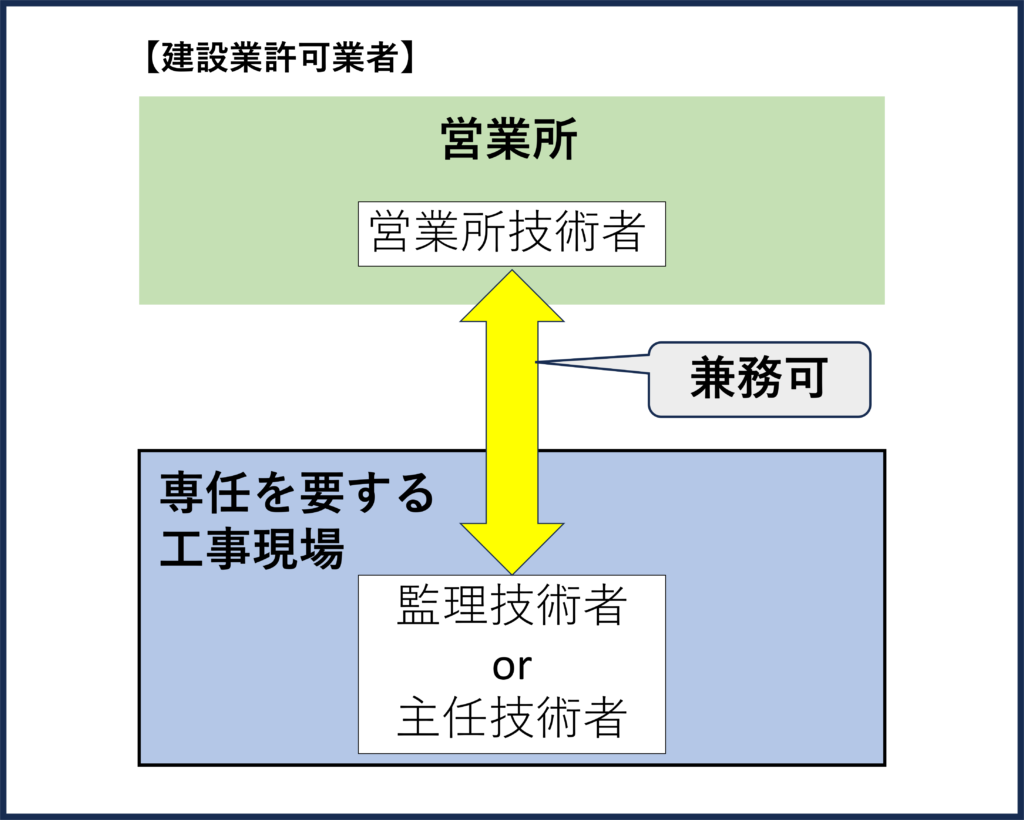

建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編

建設業許可 要件 誠実性編

軽微な工事とは

軽微な工事の判断は以下のとおりとなります。

また「建築一式工事」、「建築一式工事以外」の解説は『建設業許可の種類』で解説してますのでそちらを参照してください。

リンク『建設業許可の種類』

| 「建築一式工事」の場合 | 「建築一式工事」以外の場合 |

|---|---|

| 下記の①②のいずれかに該当する工事 ①工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が150㎡(45.38坪)未満の木造住宅工事 | 工事1件の請負代金が、500万円以上の建設工事 |

上記表のとおり一定以上の金額を指標とし、請負代金がその金額を上回る場合は建設業の許可が必要になるという事です。

また、「請負」と言っていますので、ただの人工出し(手伝い)や常用などと呼ばれている、日数や時間によってのみ、報酬が支払われるものは「請負」とはなりません。

ではこの「請負代金の額」とは、どういった金額が入ってくるのでしょうか?

「請負代金の額」の範囲

◦消費税及び地方消費税相当を含んだ金額

◦材料費

◦運搬費

【例】「建築一式工事」以外の場合でシュミレーションしましょう。

請負契約代金(税込み) 400万円

材料費注文者支給(税込み) 160万円

この場合、請負ってる代金が400万円なのでセーフ!と思っている方が結構いますが、「請負代金の額」の範囲に材料費が入っていますので、合計すると560万円となってしまい、建設業の許可が必要になってしまいます。

材料費・運搬費は請負った側が支給しようが、発注者側が支給しようが、軽微な建設工事の判断をする上では、請負った側に入れて計算されます。

※〈建設業法第1条の2第2項〉同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した時を除き、各契約の請負代金の合計金額となります。

契約を400万円と160万円に分けて「軽微な建設工事」と主張しても、合計金額560万円として計算されます。

付帯工事との関係

では、500万円を超える「附帯工事」はどうなるのか?

【例】「建築一式工事」以外の場合でシュミレーションしましょう。

1つの工事の請負金額が550万円

〔主たる工事〕 U字溝設置工事(税込み) 450万円

〔附帯工事〕 解体工事(税込み) 100万円(全体の請負金額の約18%)

この場合、土木工事が450万円で附帯工事の解体工事が100万円なので、2つとも軽微な工事となり、建設業の許可は必要ないのでは?と思う方もいるかもしれませんが、1つの工事で請け負っている金額が500万円を超えるので許可が必要となります。

ここで一つ疑問になるのが、〈主たる工事〉のとび・土工の許可と、〈附帯工事〉解体工事業の許可の2業種の許可がないと工事を請負えないのか?というところです。

〈建設業法第4条〉

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請負うことができる。

結論を言うと〈主たる工事〉の許可だけあれば請負えます。

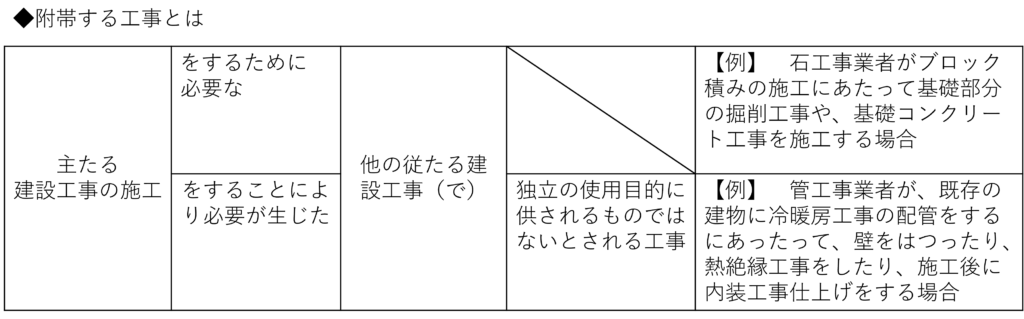

とはいえ、なんでもかんでも〈附帯工事〉にできる訳ではなく、以下のようなしっかりとした判断基準があります。

◆付帯工事か否かの判断基準

建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の基準、実施、仕上げ等に当たり、一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かが総合的に検討されるもので、主たる工事と当該工事との工事費の多寡かによって定まるものではありません。

まとめ

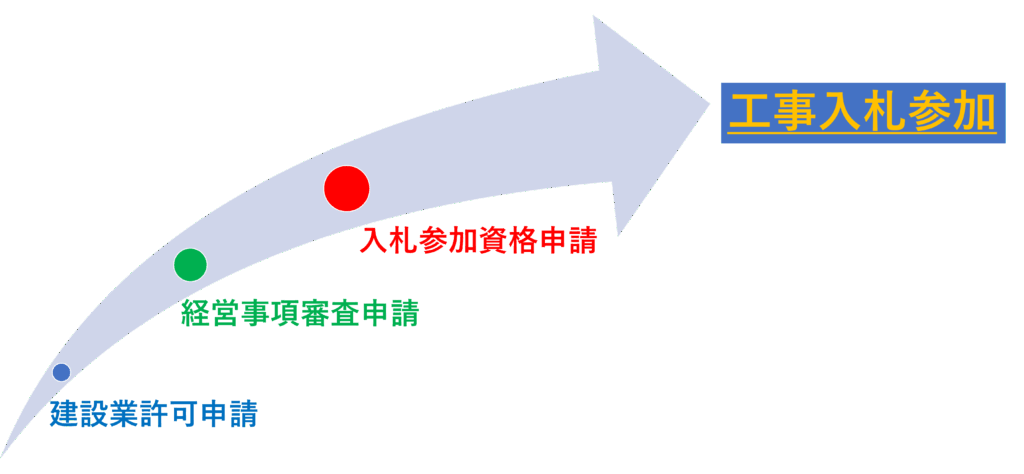

今回は「建設業の許可」と「附帯工事との関係」について解説してきました。

なかなか、マイナーなテーマでしたが、知らなかったり、ちょっとした勘違いで「あの工事請負っても大丈夫だったのか~」とか、「今まで請け負ってきた中に許可が必要だった工事があったな」などと思う方もいるかもしれません。

しっかりと、正しい知識を身に着けておくことで悪い方向に向かっていくことはありません。

しかし建設業のルールは複雑な部分や、勘違いしそうな規定などが多く、何度役所の手引きを見てもよくわからないという事が多々あります。そんな時は専門家に相談することをお勧めします。

⇩ ⇩ ⇩