〈建設業法第8条及び17条〉

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(下記の表)に該当するとき、又は許可申請若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

欠格要件って何?聞き馴れないワードかもしれません。

「欠格」とは必要な資格に欠けていることです。要は不適格者を指します。

では、不適格者になる要件を見ていきましょう。

建設業の許可要件を見る前に、なぜ建設業許可を受けた方がよいのかを「建設業許可はなぜ必要?」にメリット・デメリットと共に書いてあります。なぜ?と思われる方はまずは「建設業許可はなぜ必要?」を読んでみてください。

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編

建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 誠実性編

欠格要件

| No | 内容 | 確認等 |

|---|---|---|

| ① | 「成年被後見人」、「被保佐人」、「破産者で復権を得ないもの」 | 身分証明書等による確認 |

| ② | 不正の手段による許可の取得、営業停止処分を無視した営業により許可の取消処分を受け、5年を経過しない者 | 許可行政庁が把握 |

| ③ | 取消処分に係る聴聞の通知があった日以降、廃業届を出したもので、その届出の日から5年を経過しないもの | 許可行政庁が把握 |

| ④ | ③の届出をした法人の役員等や使用人、個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しないもの | 許可行政庁が把握 |

| ⑤ | 営業停止期間が経過しないもの | 許可行政庁が把握 |

| ⑥ | 許可を受けようとする建設業について、営業禁止期間中の者 | 許可行政庁が把握 |

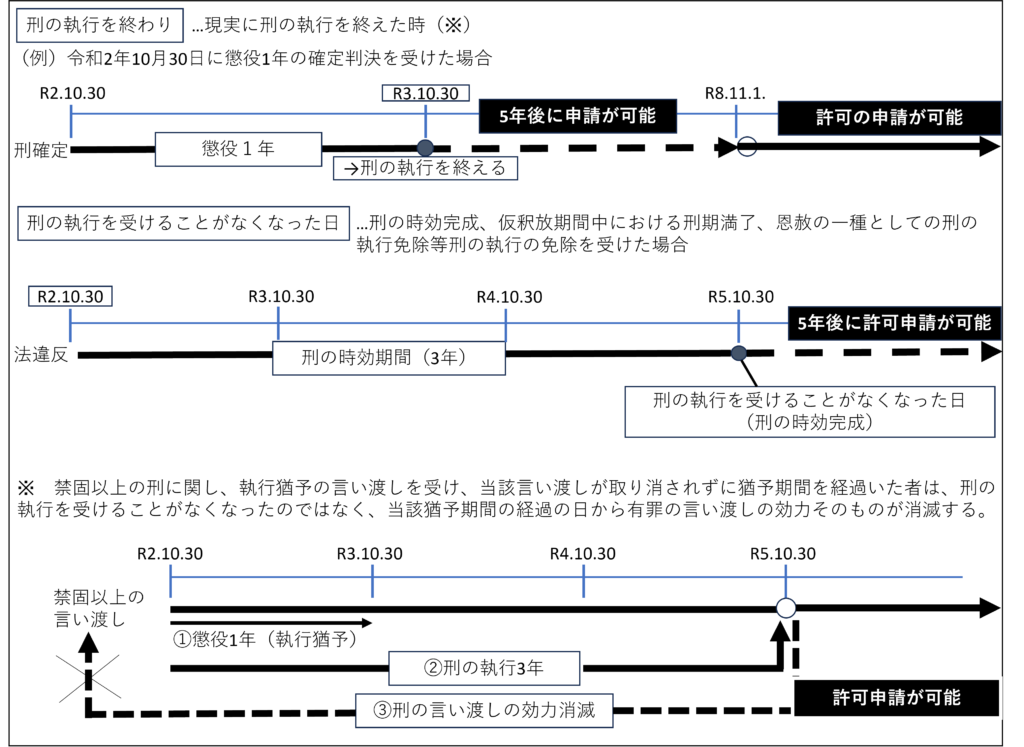

| ⑦ | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑧ | 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑨ | 暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑩ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑨・⑪(法人である場合においては①~④の一つに該当する場合) | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑪ | 法人の役員等・使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑫ | 個人の使用人の中で、①~④、⑥~⑨に該当する場合 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

| ⑬ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 誓約書+検察・県警・市町村へ照会 |

「成年被後見人」とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力のない状況にあるため、本人、配偶者,いとこまでの親族などの請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者(民法第7条)

また、「契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」があれば欠格要件から除外されることとなりました。

「被保佐人」とは

自分の行為の結果を合理的に判断する能力の弱い者で、本人、配偶者,いとこまでの親族などの請求によって、家庭裁判所からその宣告(審判)をされた者(民法第11条)

「破産者で復権を得ないもの」とは

破産法の規定に基づき、裁判所から破産手続き開始の決定を受けた者であって、いまだに破産法にいう復権事由に該当しない者をいう。復権には裁判所による免責の決定が確定した場合等の当然復権と弁済等により債務の全部を免れた時に破産者の申し立てに基づいて裁判所が行う決定による復権がある。このいいずれであるかを問わない。

その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった

現に刑の執行を終えた時、又は刑の時効完成、仮釈放中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など刑の執行の免除を受けた場合のことをいう。

⑧一定の法令の規定とは

◇「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」 以下省略

◇「刑法」 第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)

◇「暴力行為等処罰に関する法律」

◇「建築基準法」 以下省略

◇「宅地造成及び特定盛土規制法」 以下省略

◇「都市計画法」 以下省略

◇「景観法」 以下省略

◇「労働基準法」 以下省略

◇「職業安定法」 以下省略

◇「労働者派遣法」 以下省略

| 刑罰の種類 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 財産系 | 財産系 | 自由刑 | 自由刑 | 自由刑 | 生命刑 |

| 科料 | 罰金 | 拘留 | 禁固 | 懲役 | 死刑 |

| 1千円以上 1万円未満 | 1万円以上 | 1日以上 30日未満 | 定役を課さない 無期禁固 有期禁固 | 定役を課す 無期懲役 有期懲役 |

必要書類

- 誓約書

許可申請をする会社の役員や個人が欠格要件に該当しないことを誓約する書類 - 登記されていないことの証明書

法務局で取得し、成年被後見人ではないことを証明する書類 - 身分証明書

本籍地の市区町村で取得し、破産の通知、後見登記の通知を受けていないことを証明する書類

まとめ

悪いことをしていると許可を取得できないというイメージですね。

特に反社会勢力、役員等の犯罪歴などは、誓約書+検察・県警・市町村へ照会など徹底的に調べられてしまいます。申請後に役所から指摘され不許可となった場合申請手数料は戻ってきません。

また、許可取得後に役員の変更をし、その役員が欠格事由に該当していたため許可を取り消されてしまったり、お酒の席で暴れてしまい結果的に役員が傷害罪となり許可を取り消されてしまった。などという話をよく耳にします。

せっかく許可を取得しても後の軽はずみな行動により許可を取り消されてしまうと会社が受ける経済的ダメージは計り知れないものとなってしまいます。

許可を取得するのも大変ですが許可を維持していくのも更に大変なのが建設業許可です。

新規で建設業許可を取得したい方や、役員の変更等を検討している方又は建設業の仕組みがよくわからないという方などは専門家に相談してから行動したほうがリスク回避になると考えます。

⇩ ⇩ ⇩