今回は、建設業許可要件の中の一つ、営業所の専任の技術者について解説していきたいと思います。

(このブログに含まれている資料や表は一部、静岡県の建設業許可申請の手引き及び国土交通省の資料から引用しています。)

【建設業法第7条第2号・第15条第2号】

その営業所ごとに、営業所技術者・特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどるものであって、許可を受けようとする建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者)を専任の者として置く者であること。

建設業の許可要件を見る前に、なぜ建設業許可を受けた方がよいのかを「建設業許可はなぜ必要?」にメリット・デメリットと共に書いてあります。なぜ?と思われる方はまずは「建設業許可はなぜ必要?」を読んでみてください。

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編

建設業許可 要件 誠実性編

「専任」とは

その営業所に常勤として専らその職務に従事することをいいます。従って、雇用契約等により事業主体と継続的な雇用関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保しなければなりません。

専任が認められないケース

次のようなものは、原則「専任」とは認められません。

- 技術者の住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤が不可能である者

- 他の営業所において、専任を要する職務を行っている者

- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において選任を要することとされている者

- 著しく低い報酬・賃金で雇用されている者(正当な理由がある場合を除く)など

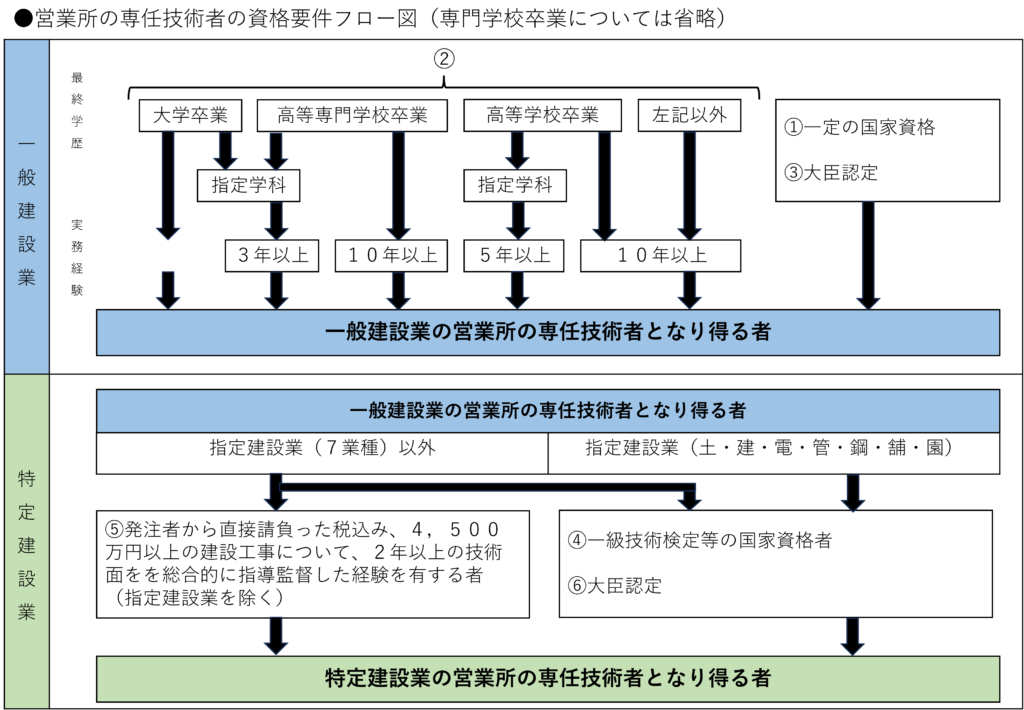

営業所の専任技術者の資格要件

許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、またその業種により、必要となる技術資格要件が異なります。

| 一般建設業の専任技術者となり得る技術者資格要件 | 特定建設業の専任技術者となり得る技術者資格要件 |

|---|---|

| ①一定の国家資格等を有する者 | ④一定の国家資格等を有する者 |

| ②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記の実務経験を有する者 ◦(指定学科)大学卒業後3年以上 ◦(指定学科)専門学校「高度専門士取得」卒業後3年以上 ◦(指定学科)高等専門学校卒業後3年以上 ◦(指定学科)専門学校「専門士取得」卒業後3年以上 ◦(指定学科)高等学校卒業後5年以上 ◦(指定学科)専門学校「専修学校専門課程修了」卒業後5年以上 ◦上記以外の学歴の場合10年以上 ◦複数業種について一定以上の実務経験を有する者 | ⑤一般建設業の専任技術者となり得る要件(左記①~③のいずれか)を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、発注者から直接請負、その請負代金の額が税込み4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 ただし指定建設業は除く |

| ③その他 ◦海外で工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所の専任技術者となり得る者としてその認定を受けた者 | ⑥その他 ◦海外で工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、特定建設業の営業所の専任技術者となり得る者としてその認定を受けた者 ◦指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果測定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |

| ⇧⇧上記②の詳細 | ||

|---|---|---|

| 大学 短期大学 | 学部、専攻科、別科 | 指定学科卒業+3年 |

| 高等専門学校 | 学科、専攻科 | 指定学科卒業+3年 |

| 専門学校 | ◦高度専門士課程 ◦専門士課程 | 指定学科卒業+3年 |

| 専門学校 | 専修学校専門課程 | 指定学科卒業+5年 |

| 高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 指定学科卒業+5年 |

| 中等教育学校 | 中高一貫教育の学校 | 指定学科卒業+5年 |

営業所の専任技術者は『資格』『指定学科の卒業経歴』『実務経験(経験年数)』の組合わせによって、要件を満たしているか否かを判断していきます。

下記に『資格+年数』(国土交通省の資料)と『指定学科』(国土交通省の資料)のリンクを貼っておきます。

『資格+年数』(国土交通省の資料)

『指定学科一覧』(国土交通省の資料)

⇩ ⇩ ⇩

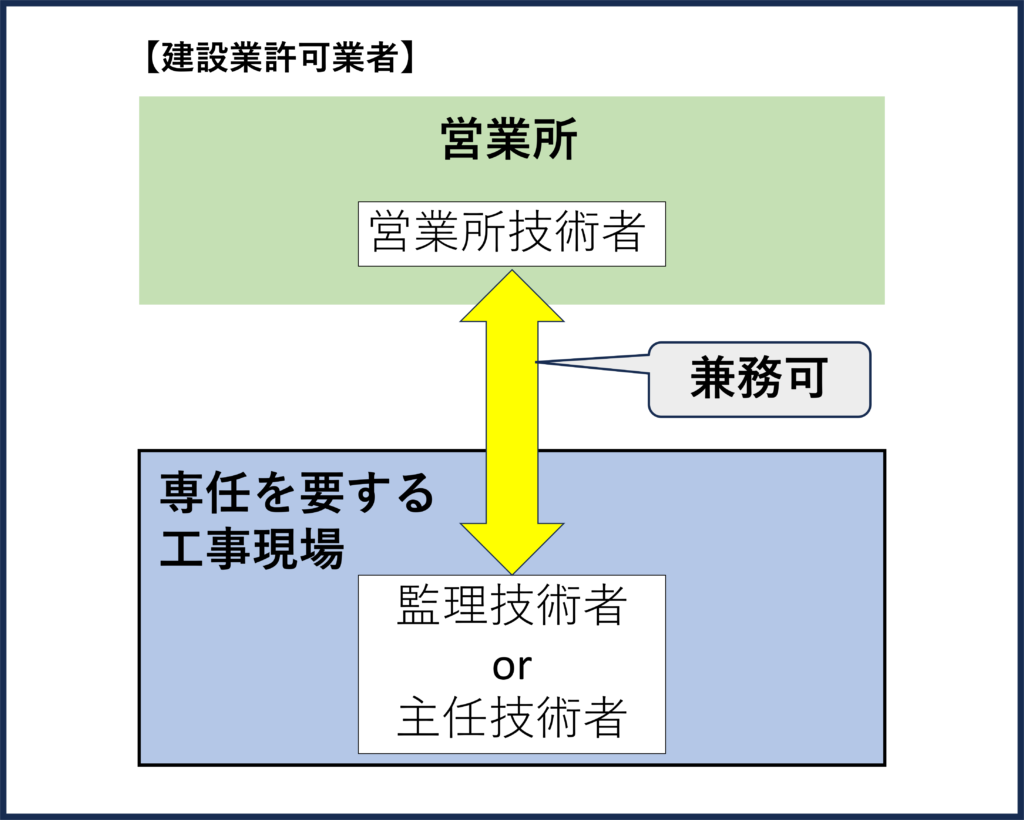

「現場配置の技術者」と「営業所専任の技術者」の違い・兼任

工事現場に配置をする技術者と、建設業許可要件の一つ、の営業所専任の技術者を混同している人も少なくないと思います。ここではその違いについて解説したいと思います。

「現場配置の技術者」と「営業所専任の技術者」の比較

| リスト | 「場配置の技術者」 | 「営業所専任の技術者」 |

|---|---|---|

| 役割 | 建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施工状況の管理・監督をおこなう | 建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどるものであって、許可を受けようとする建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者 |

| 配置場所 | 工事現場 | 許可業者の営業所 |

| 必要な場面 | 一定規模以上の工事現場の要件 | 建設業許可の取得及び維持 |

| 資格要件 | 国家資格・講習終了者・実務経験 | 国家資格・学歴・実務経験 |

| 専任性 | 一定の請負金額以上は専任を要する | 営業所ごとに1名以上が常駐 |

| 兼任の可否 | 専任性を要する場合でも一部ケースで兼任可能 | 営業所の専任のため営業所間の兼任不可 |

| 出向者 | 原則不可 | 出向者でも可能 |

現場配置の技術所と営業所専任の技術者の兼任

では、この「現場配置の技術者」と「営業所専任の技術者」を兼任することは可能なのか?という疑問が浮かびあがってくると思います。専任工事現場・非専任工事現場どちらも要件を満たせば可能です。

【専任工事現場の兼任要件】特定建設業・一般建設号

〇工事契約

当該営業所において締結された工事であること

〇請負金額

1億円未満(建築一式の場合は2億円未満)

〇兼任現場数

1工事現場

〇下請次数が3を超えていないこと

〇営業所と工事現場の距離

1日巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内

〇営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

〇連絡員の配置

監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置

(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)

〇施工体制を確認できる情報通信技術の措置

〇人員配置を示す計画書の作成、保存

〇現場状況を確認するための情報通信機器の設置

【非専任工事現場の兼任要件】

〇工事契約

当該営業所において締結された工事に限る

〇請負金額

4,000万円未満

〇兼任現場数

複数の兼任が可能

〇営業所と工事現場の距離

工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接

(現場同士の距離制限はありません)

〇当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

〇営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

〇工事現場が営業所に近接していない場合

専任を要する工事現場の兼任要件を全て満たせば可能

①専専任工事の兼任

②営業所と工事現場が近接している場合の兼任

③営業所と工事現場が近接していない場合の兼任

①~③の併用はできません。

これからも人員不足によって更に緩和措置が取られていくでしょう。将来的には要件は厳しく設定されてしまうかもしれませんが営業所間の兼任も認められるかもしれません。

⇩ ⇩ ⇩

必要書類

経営業務の管理責任者及び専任の技術者が常勤であることの確認方法は健康保険被保険者証により社会保険の被保険者になっていることにより、常勤と判断されます。なお、著しく低い報酬・賃金で雇用されている者については、正当な理由がある場合を除き、常勤として認められません。

一般建設業(指定学科+実務経験・10年の実務経験)

| 確認事項 | A.指定学科+3~5年以上の実務経験 | B.10年以上の実務経験 |

|---|---|---|

| (1) 該当者の専任性 | ①「住民票」 ②「健康保険被保険者証」(個人事業主の場合は「国民健康保険被保険者証」)の写し | 同左 |

| (2) 卒業学科 資格等 | ③「卒業証明書」 | なし |

| (3) 実務経験の実績 | ④実務経験書に記載した工事についてア~エの書類いずれか(必要実務経験期間分) ア「契約書」 イ「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」第三者機関が発行した者)(写しを提出) エ 過去の許可申請に添付された「様式第8号」及び「様式第9号」の写し又は「様式第1号」及び「別紙四(受付印がないもの)」の写し若しくは「別紙四(受付印があるもの)」の写し(写しを提出) オ 記載した対象業種に係る許可期間分が確認できる「建設業許可通知書」の写し又は「建設業許可申請書等」(受付印があるもの)の写し | 同左 |

| (4) 実務経験期間の在籍 | ⑤次のア~キのいずれかの写し ア「健康保険被保険者証」 イ「厚生年金被保険者記録照会回答票」又は(「厚生年金加入期間証明書」) ウ「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」 エ「雇用保険被保険者離職票ー1」 オ「所得証明書」及び「源泉徴収票」 カ「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」 キ「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」 | 同左 |

特定建設業

上記の一般建設業の専任技術者の要件を証明する書類に加え以下の書類

| 確認事項 | B.指定建設業以外 |

|---|---|

| (5) 指導監督的実務経験の実績 | ⑥指導監督的実務経験書に記載した工事の「契約書」(写しを提出) ⑦過去の許可申請に添付された「様式第10号」の写し |

| (6) 指導監督的実務経験期間の在籍 | ⑧次のア~キのいずれかの写し ア「健康保険被保険者証」 イ「厚生年金被保険者記録照会回答票」又は(「厚生年金加入期間証明書」) ウ「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」 エ「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」又は「雇用保険被保険者離職票ー1」 オ「所得証明書」及び「源泉徴収票」 カ「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」 キ「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」 |

一般建設業(国家資格・大臣認定)

| 確認事項 | C.国家資格等 1級国家資格以外 | C.国家資格等 1級国家資格 | D.大臣人認定 |

|---|---|---|---|

| (1) 該当者の専任性 | ①「住民票」 ②「健康保険被保険者証」(個人事業主の場合は「国民健康保険被保険者証」)の写し | 同左 | 同左 |

| (2) 卒業学科 資格等 | ⑧「合格証」、「免許証」、「監理技術者証明書」 | 同左 | ⑨認定証 |

| (3) 実務経験の実績 | 資格取得後に実務経験が必要な場合 ④実務経験書に記載した工事についてア~エの書類いずれか(必要実務経験期間分) ア「契約書」 イ「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」第三者機関が発行した者)(写しを提出) エ 過去の許可申請に添付された「様式第8号」及び「様式第9号」の写し又は「様式第1号」及び「別紙四(受付印がないもの)」の写し若しくは「別紙四(受付印があるもの)」の写し(写しを提出) オ 記載した対象業種に係る許可期間分が確認できる「建設業許可通知書」の写し又は「建設業許可申請書等」(受付印があるもの)の写し | 同左 | なし |

| (4) 実務経験期間の在籍 | 資格取得後に実務経験が必要な場合 ⑤次のア~キのいずれかの写し ア「健康保険被保険者証」 イ「厚生年金被保険者記録照会回答票」又は(「厚生年金加入期間証明書」) ウ「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」 エ「雇用保険被保険者離職票ー1」 オ「所得証明書」及び「源泉徴収票」 カ「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」 キ「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」 | 同左 | なし |

特定建設業

上記の一般建設業の専任技術者の要件を証明する書類に加え

| 確認事項 | A.指定建設業 |

|---|---|

| (5) 指導監督的実務経験の実績 | なし |

| (6) 指導監督的実務経験期間の在籍 | なし |

まとめ

営業所専任の技術者の経験年数の証明は国家資格の取得が一番確実で簡単になります。取得する資格によっては、資格取得後の経験年数が必要になケースもあります。まだ他の要件も含め数年は建設業許可を受けられないという方は、早めに資格を取得しておくことが重要だと考えます。

また、資格を取得しておくことで、建設業許可を受けた後は現場配置の技術者(主任技術者・監理技術者)として活躍することもできますので、従業員に対しても積極的に資格取得を促していくのもよいでしょう。

建設業許可の取得には「営業所専任に技術者」の要件を満たすことが不可欠です。要件を満たす資格や実務経験の確認、現場配置の技術者との兼任可否の判断、さらに証明書類の準備などの対応が求められます。

特に、要件を満たしているつもりでも、証明書類の不備や誤解によって許可申請が通らないケースもあります。

確実に許可を取得し、スムーズに事業を進めるためには専門家のサポートを受けることが有効です。

当事務所では、お客様の状況に合わせた適切なアドバイスとスムーズな申請手続きをサポートいたします。営業所専任の技術者の要件が満たせるか不安な方、必要書類の準備にお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

⇩ ⇩ ⇩