はじめに

今回は、建設業許可を取得する際の要件で一番ハードルが高い(私が勝手にそう感じています)経営業務の管理責任者について、解説していきます。最後は「今はまだ経営業務の管理責任者の要件を満たしていないが将来的には要件を満たして建設業許可を受けたい!」をテーマにどういった準備をしていけばいいのかを考えていきたいと思います。(このブログに含まれている資料や表は一部、静岡県の建設業許可申請の手引きから引用しています。)

経営業務の管理責任者

【建設業法第7条1号】 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

Ⅰ.適切な経営能力を有すること

Ⅱ.適切な社会保険に加入していること

この2つの要件の両方を満たしていないと経営業務の管理責任者になることができません。

建設業の許可要件を見る前に、なぜ建設業許可を受けた方がよいのかを「建設業許可はなぜ必要?」にメリット・デメリットと共に書いてあります。なぜ?と思われる方はまずは「建設業許可はなぜ必要?」を読んでみてください。

【建設業許可要件のリンク先】

建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編

建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編

建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編

建設業許可 要件 誠実性編

Ⅰ.適切な経営能力を有することとは(建設業の経営経験)

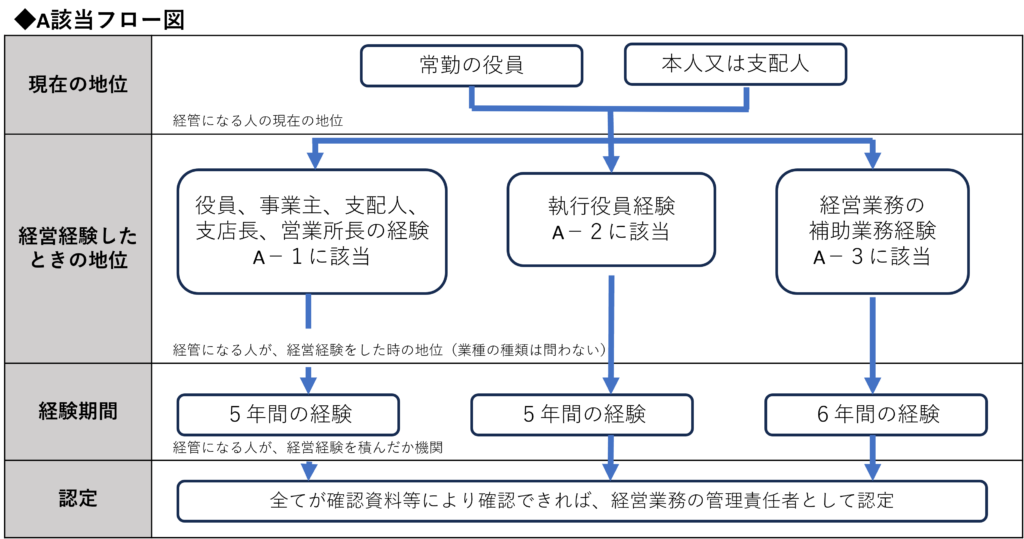

区分Aパターン

(A)常勤役員等(法人の場合は常勤役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。)のうち1人が次のいずれかに該当すること。

| 区分 | 経営能力を認める経験 | (参考)改正法施行前の要件との比較 |

|---|---|---|

| A-1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | 役員経験A、B該当 (B該当は6➡5年に短縮) ※執行役員経験、補佐経験を除く |

| A-2 | 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 | 執行役員としての経営管理経験 |

| A-3 | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | 経営業務を補佐した経験 |

※経験の対象となる業種は問われません。異なる業種の経験の合算でもOKです。

〈例1〉

ガラス工事業の経営業務経験3年

解体工事業の経営業務経験2年2ヶ月

合計5年2ヶ月でA-1に該当

〈例2〉

大工工事業の経営業務補佐経験4年5ヶ月

建具工事業の経営業務補佐経験1年11ヶ月

合計6年4ヶ月でA-3に該当

経営業務の管理責任者の経験・経営業務の管理者に準ずる地位にある者として経営業務の管理した経験・経営業務の管理者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験。どれも年数さえ満たしていれば、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができます。

〈例3〉

土木工事の経営業務経験5年3ヶ月 (A-1)

土木工事の経営業務補佐経験1年 (A-3)

合計6年3ヶ月でA-3に該当

こういった合わせ技もOKです!

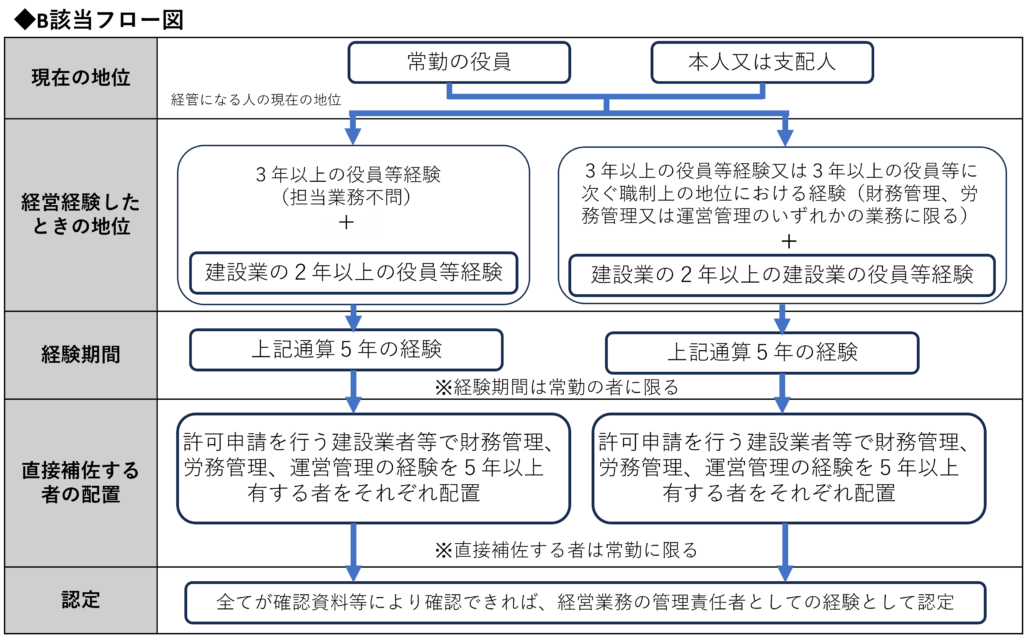

区分Bパターン

(B)常勤役員のうち1人が次のB-1又はB-2のいずれかに該当するものであって、かつ、該当常勤役員等を直接補佐する者として、次の①、②及び③に該当する者をそれぞれ置くものであること。なお①、②及び③は1人複数の経験を兼ねることを可能とする。

| 区分 | 経営能力を認める経験 | 直接補佐をする者の経験 |

|---|---|---|

| B-1 | 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・運営管理を担当する者に限る。)における経験を有する者 | ①:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 ②:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 ③:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営管理の経験を有する者 |

| B-2 | 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者 | ①:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者 ②:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 ③:許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営管理の経験を有する者 |

Bについては、自らの建設業役員経験が5年を満たしていないが、2年以上の建設業の役員経験に、他会社(他業種)の役員経験又は建設業の役員等に次ぐ職制上の地位(申請する会社の財務管理、労務管理または運営業務に限る)の在籍期間を加えて5年以上になれば、申請する会社の「財務管理」、「労務管理」及び「運営管理」の経験を5年以上有する者を補佐に置くことによって、経営業務の管理責任者の要件を満たすことを定めたものです。なお、Bの直接補佐をする者の経験は執行役員経験、補佐経験は認められません。

財務管理・労務管理・運営業務とは

| 業務経験名 | 経験の内容 |

|---|---|

| 財務管理 | 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務 |

| 労務管理 | 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれれの業務経験 |

| 運営管理 | 会社の経営方針や運営方針を策定し、実施する部署におけるこれらの業務経験 |

〈例4〉

甲建設会社の総務部長(財務管理等、職制上役員に次ぐ者)を3年

甲建設会社の常勤役員を2年4ヶ月

合計5年4カ月となり、①、②及び③に該当する者を補佐するものとして置けばB-1に該当ることにより経営業務の管理責任者として認められます。

〈例5〉

乙食品会社の常勤役員を2年5ヶ月

丙建設会社の常勤役員を2年9ヶ月

建設業の役員経験が2年以上あり、役員としての経験が合計5年3ヶ月となることから、①,②及び③に該当するものをはさする者として置いた場合、B-2に該当することにより、経営業務の管理責任者として認められます。

直接補佐をする者「財務管理」「労務管理」及び「運営管理」の経験を5年以上有する者①・②・③は1人での複数の経験、期間の重複も認められます。ただし、各業種経験は常勤の者としての経験に限ります。

〈例6〉

B-2の要件を満たす役員Xが、「財務管理」と「労務管理」の経験をそれぞれ5年以上有するYと、「運営管理」の経験を5年以上有するZを直接補佐する者に置いた場合、Xは経営業務の管理責任者になることができます。

経営業務の管理責任者として認定されるまで

経営業務の管理責任者に関する注釈

| ◆経営業務の管理責任者に関する注釈 | |

|---|---|

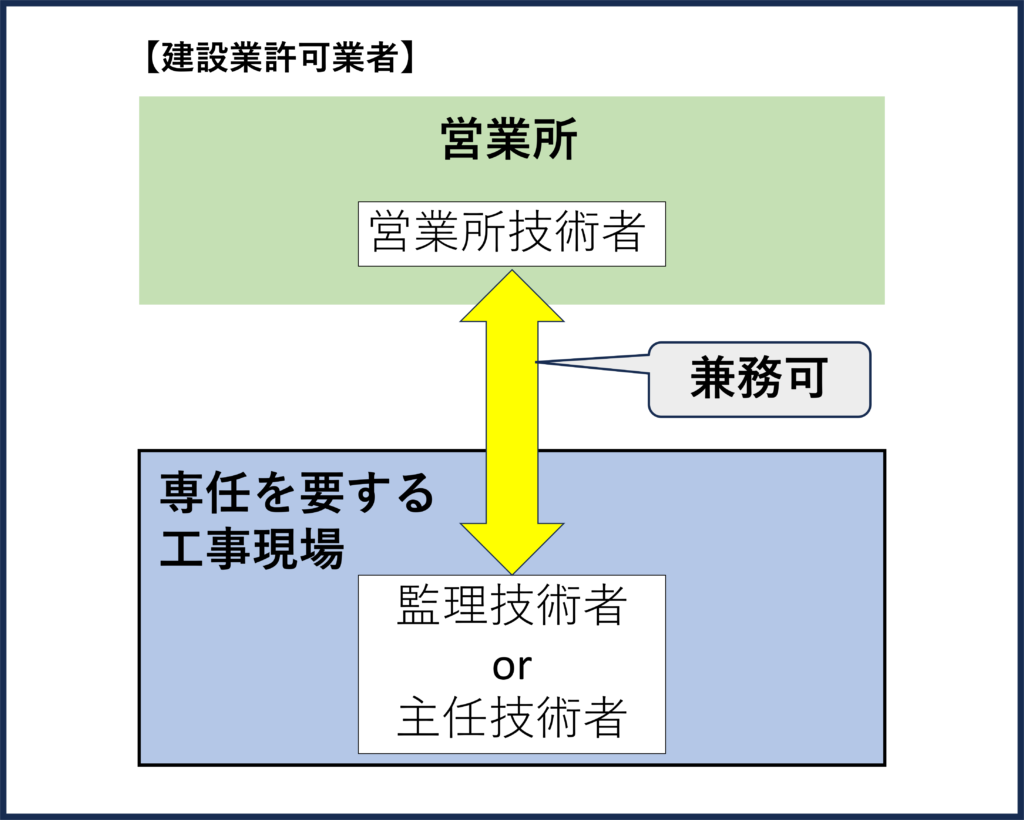

| 常勤の役員 | 【法人】常勤役員 ※(取締役、業務を執行する社員、執行役、これらに準ずるものをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれません。) ※「常勤の役員」とは法人税確定申告書の役員報酬欄で常勤(本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事しいている状況(テレワークを行う場合を含む。))の者をいいます。単に社内等の呼称である「専務」・「常務」・「支配人」に任ぜられた者は該当しません。 建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士等のほかの法令で専任を要する者と重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。 ※取締役・・・株式会社の取締役をいう(会社法第329条)。 ◦業務を執行する社員・・・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員をいう。 ◦執行役・・・指名委員会等設置会社の執行役をいう(会社法第418条)。 ◦これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含まれないが、取締役、業務を執行する社員、執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれます。 |

| 支配人 | ◦支配人・・・営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう(商法第20条、第21条)。 |

| 準ずる地位 | 法人の場合➡役員(執行役員等は含まない。)営業所長・支店長等に次ぐ職制上の地位にあるもの。 個人の場合➡事業主、支配人に次ぐ職制上の地位にあり、かつ、確定申告の際に「専従者」又は 「給与賃金欄に従業員」として税務署に届け出られているもので、原則として事業主、支配人に次ぐ所得を得ている者。 |

| 補助経験 | 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達・技術者の配置・下請け業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験。 法人・個人又はその両方において通算6年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わない。 |

| 執行役員等 | 取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験のある者。なお、許可を受けようとする建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算5年以上である場合も、該当する。 |

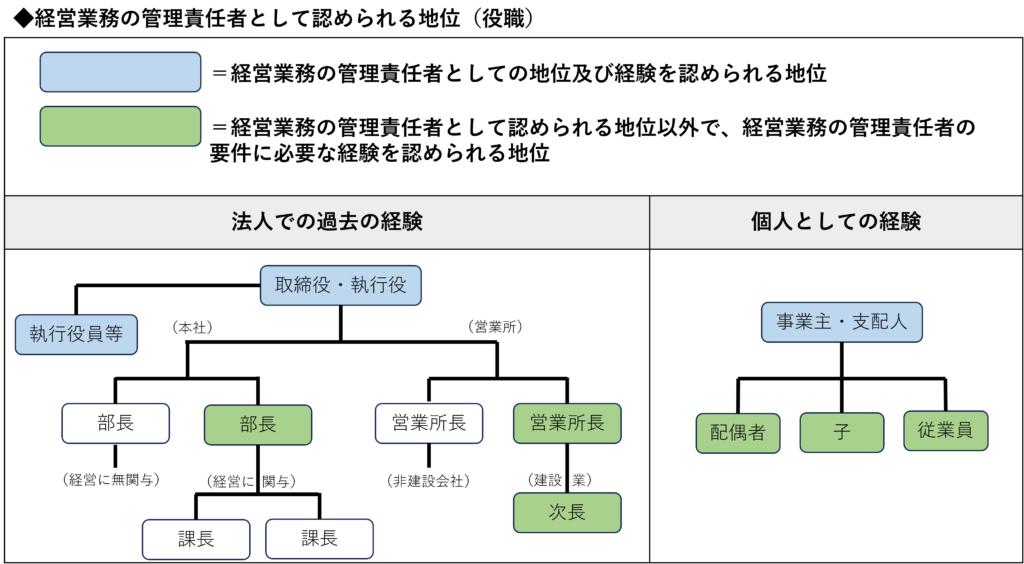

経営業務の管理責任者として認められる地位(役職)

※常勤性

経営業務の管理責任者の経験期間は経験期間中の常勤性が必要になります。

例えば、正社員として雇用されている会社員が、掛け持ちの仕事で個人事業として建設工事を営み5年間経験を積んでも、会社員の方が常勤になっているので経営業務の管理責任者としての経営経験としては認められません。

また、非常勤役員の期間も常勤性がないので経営経験を認めてもらえません。

⇩ ⇩ ⇩

Ⅱ.適切な社会保険に加入していることとは(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

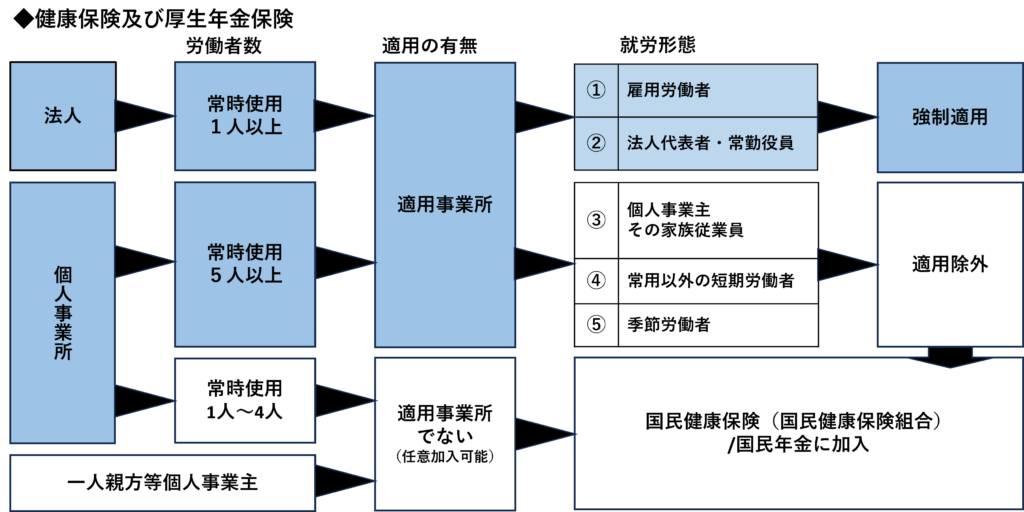

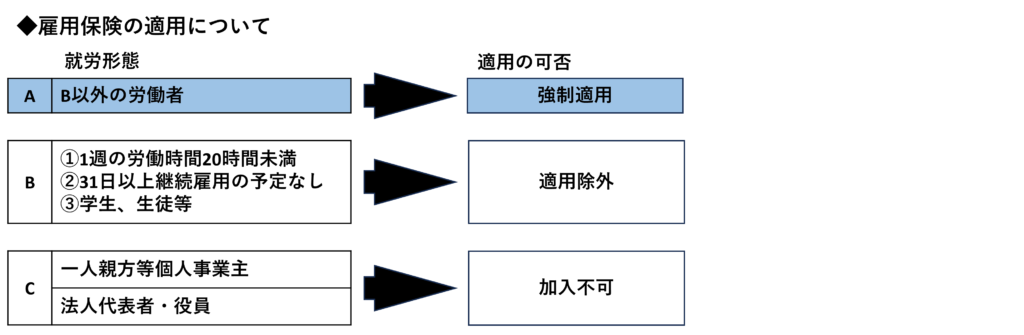

社会保険等のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している者が、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者として認められます。

このうち健康保険及び厚生年金保険は、法人及び常時5人以上の従業員を雇用している事務所が原則加入する義務があり、また、雇用保険は法人や個人事業主で従業員を1名でも雇用している場合は原則加入する義務があります。なお、社会保険等については、加入義務のある従業員の意思とは関係なく、加入義務のある者すべてが加入していなければ、加入扱いにはなりません。

該当する保険に加入義務が生じない「適用除外」があり、この場合「適切な社会保険」に加入しているとみなされます。

| 健康保険及び厚生年金保険 | 雇用保険 |

|---|---|

| ◦常勤の雇用従業員(家族労働者を除く)が4名以下の個人事業所(短期労働者を除く) ◦健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けている保険団体(例:全国建設工事業国民健康保険組合・全国土木建築国民健康保険組合等)に加入している場合 | ◦常勤者が役員しかいない法人(一人親方を含む) ◦従業員が次の雇用形態しか該当しない者 ◇ 週の労働時間が20時間未満の者 ◇31日以上継続して雇用する予定がないもの ◇学生・生徒 |

健康保険及び厚生年金保険の適用

雇用保険の適用

Ⅲ.必要書類

A・5年役員コース

| 確認事項 | 法人の役員経験 |

|---|---|

| (1) 該当者の地位及び常勤性 (③~⑤は執行役員の確認に限る) | ① 「住民票」 ② 「健康保険被保険者証」の写し ③ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他それに準ずる書類) ⑤ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、代表取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(定款、執行役員規定、執行役員事業分掌規程、取締役会規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類) |

| (2) 経験期間の地位 | ⑥ 「履歴事項全部証明書」・「閉鎖事項全部証明書」 |

| (3) 経験期間の常勤性 | ⑬ 以下の書類のいずれかの写し(必要期間分) ア 「健康保険被保険者証」 イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」) ウ 「法人の確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」 エ 「所得証明書」及び「源泉徴収票」 オ 「住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)」 |

| (4) 請負実績 | ⑭以下のア~オの書類のいずれか(必要期間分) ア 「契約書」(写しを提出) イ 「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ 「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの(写しを提出) エ 「許可申請書」の以下に掲げる箇所の写し(写しを提出) (許可業者の常勤役員、事業主、または令3条の使用人をしての経験がある場合) 許可申請書の提出何月日 ⇩ ⇩ ⇩ 平成21年3月以前 ➡ 様式第1号、別表、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) “平成21年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) 平成27年3月以前” 平成27年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) ※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第12号に替えて様式第11号、様式第13号を提出。 オ 「許可通知書」(写しを提出) |

A・事業主経験コース

| 確認事項 | 自営の経験 |

|---|---|

| (1) 該当者の地位及び常勤性 (③~⑤は執行役員の確認に限る) | ① 「住民票」 ② 「健康保険被保険者証」の写し ③ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他それに準ずる書類) ⑤ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、代表取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(定款、執行役員規定、執行役員事業分掌規程、取締役会規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類) |

| (2) 経験期間の地位 (3) 経験期間の常勤性 | ⑦ 「所得証明書」(市町村で交付) |

| (4) 請負実績 | ⑭以下のア~オの書類のいずれか(必要期間分) ア 「契約書」(写しを提出) イ 「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ 「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの(写しを提出) エ 「許可申請書」の以下に掲げる箇所の写し(写しを提出) (許可業者の常勤役員、事業主、または令3条の使用人をしての経験がある場合) 許可申請書の提出何月日 ⇩ ⇩ ⇩ 平成21年3月以前 ➡ 様式第1号、別表、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) “平成21年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) 平成27年3月以前” 平成27年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号 (確認書類として必要な個所) ※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第12号に替えて様式第11号、様式第13号を提出。 オ 「許可通知書」(写しを提出) |

B・6年補助者経験コース(個人)

| 確認事項 | 6年補助者経験(個人) |

|---|---|

| (1) 該当者の地位及び常勤性 (③~⑤は執行役員の確認に限る) | ① 「住民票」 ② 「健康保険被保険者証」の写し ③ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他それに準ずる書類) ⑤ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、代表取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(定款、執行役員規定、執行役員事業分掌規程、取締役会規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類) |

| (2) 経験期間の地位 (3) 経験期間の常勤性 | ⑧ 補佐経験を証明しようとする6年分の「所得税確定申告書」の「第一表」、「第二表」及び「決算書」(専従者欄に氏名の記載があること、又は税務申告決算書の「給与賃金の内訳」欄に氏名の記載があり、原則として事業主に次ぐ所得をえていること。) 【事業承継】 ⑨ 「戸籍謄本」(本人の抄本、前事業主の「除籍謄本」(死亡の場合)) ⑩ 建設工事にかかる債権債務の確認を確認するための書類 ・前事業主の最終の貸借対照表、損益計算書 ・継承時の財務諸表(継承後、決算期が到来してる場合には、直前の貸借対照表、損益計算書) ⑪ 前事業主の税務上の「廃業届」、及び現事業主の税務上の「開業届」 ⑫ 建設業法上の「廃業届」 |

| (4) 請負実績 | ⑭以下のア~オの書類のいずれか(必要期間分) ア 「契約書」(写しを提出) イ 「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ 「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの(写しを提出) エ 「許可申請書」の以下に掲げる箇所の写し(写しを提出) (許可業者の常勤役員、事業主、または令3条の使用人をしての経験がある場合) 許可申請書の提出何月日 (確認書類として必要な個所) ⇩ ⇩ ⇩ 平成21年3月以前 ➡ 様式第1号、別表、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) “平成21年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) 平成27年3月以前” 平成27年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号 (確認書類として必要な個所) ※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第12号に替えて様式第11号、様式第13号を提出。 オ 「許可通知書」(写しを提出) |

B・6年補助経験コース(法人)

| 確認事項 | 6年補助経験(法人) |

|---|---|

| (1) 該当者の地位及び常勤性 (③~⑤は執行役員の確認に限る) | ① 「住民票」 ② 「健康保険被保険者証」の写し ③ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他それに準ずる書類) ⑤ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、代表取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(定款、執行役員規定、執行役員事業分掌規程、取締役会規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類) |

| (2) 経験期間の地位 | 《下記以外の法人での補佐経験》 ⑮ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 ア 「組織図」 イ その他これに準ずる書類 ⑯ 被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための書類 a・被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類 ア 「業務分掌規程」 イ 過去の稟議書 ウ 「定款」 エ 「執行役員の規定」 オ 「執行役員業務分掌規程」 カ 「取締役会規定」 キ 「取締役就業規則」 ク 「取締役会の議事録」 コ その他これらに準ずる書類 b・補佐経験の期間を確認するための書類 ア 「人事発令所」 イ その他これらに準ずる書類 《個人事業の形に近い法人での補佐経験》 ⑰ 当該法人が中小企業基本法に定める中小企業かつ小規模事業者及び法人税法に定める同族会社であり、当該人物が経営業務の管理責任者に次ぐ給与を得ていることを確認するための書類(必要年数分) ア 「履歴事項全部証明書」「閉鎖事項全部証明書」 イ 法人税確定申告書の役員報酬手当等及び人件費の内訳書並びに第二表(同族会社等の判定に関する明細書)の写し ウ 従業員全員分の給与台帳の写し |

| (3) 経験期間の常勤性 | ㉒ 以下の書類のいずれかの写し(必要期間分) ア 「健康保険被保険者証」(「記号」、「番号」及び「保険者番号」はマスキング(黒塗り)して提出) イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」) ウ 「所得証明」及び「源泉徴収票」 エ 「住民税特別徴収勢額決定通知書(特別徴収義務者用)」 |

| (4) 経験業種 請負実績 | ㉓ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類 ⑭以下のア~オの書類のいずれか(必要期間分) ア 「契約書」(写しを提出) イ 「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ 「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの(写しを提出) エ 「許可申請書」の以下に掲げる箇所の写し(写しを提出) (許可業者の常勤役員、事業主、または令3条の使用人をしての経験がある場合) 許可申請書の提出何月日 ⇩ ⇩ ⇩ 平成21年3月以前 ➡ 様式第1号、別表、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) “平成21年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) 平成27年3月以前” 平成27年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号 (確認書類として必要な個所) ※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第12号に替えて様式第11号、様式第13号を提出。 オ 「許可通知書」(写しを提出) |

C・5年執行役員経験コース

| 確認事項 | 5年執行役員経験 |

|---|---|

| (1) 該当者の地位及び常勤性 (③~⑤は執行役員の確認に限る) | ① 「住民票」 ② 「健康保険被保険者証」の写し ③ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他それに準ずる書類) ⑤ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、代表取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類(定款、執行役員規定、執行役員事業分掌規程、取締役会規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類) |

| (2) 経験期間の地位 | ⑱ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 ア 「組織図」 イ その他これに準ずる書類 ⑲ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 ア 「業務分掌規程」 イ その他これに準ずる書類 ⑳ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類 ア 「定款」 イ 「執行役員規定」 ウ 「執行役員業務分掌規程」 エ 「取締役会規則」 オ 「取締役就業規則」 カ 「取締役会の議事録」 キ その他これに準ずる書類 ㉑ 執行役員としての経営経験期間を確認するための書類 ア 「取締役会の議事録」 イ 「人事発令書」 ウ その他これに準ずる書類 |

| (3) 経験期間の常勤性 | ㉒ 以下の書業務執行に専念する者であることを ア 「健康保険被保険者証」(「記号」、「番号」及び「保険者番号」はマスキング(黒塗り)して提出) イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」) ウ 「所得証明」及び「源泉徴収票」 エ 「住民税特別徴収勢額決定通知書(特別徴収義務者用)」 |

| (4) 経験業種 請負実績 | ㉓ 業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認するための書類 ⑭以下のア~オの書類のいずれか(必要期間分) ア 「契約書」(写しを提出) イ 「注文書」、「発注書」又は「発注証明書」(写しを提出) ウ 「請求書」及び入金が明確になるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの(写しを提出) エ 「許可申請書」の以下に掲げる箇所の写し(写しを提出) (許可業者の常勤役員、事業主、または令3条の使用人をしての経験がある場合) 許可申請書の提出何月日 ⇩ ⇩ ⇩ 平成21年3月以前 ➡ 様式第1号、別表、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) “平成21年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) 平成27年3月以前” 平成27年4月以降 ➡ 様式第1号、別表一、様式第7号、様式第7号別紙、様式第12号、様式第20号(確認書類として必要な個所) ※令第3条の使用人としての経験の場合は、別紙一に替えて別紙二、様式第12号に替えて様式第11号、様式第13号を提出。 オ 「許可通知書」(写しを提出) |

⇩ ⇩ ⇩

Ⅳ.必要書類(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)

健康保険・厚生年金加入状況の確認方法

| ケース | 方法A | 方法B | 方法C |

|---|---|---|---|

| (1) 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している場合 | 【口座振替付きの場合】 ①「保険料納入告知額・領収済額通知書」の写し 【窓口納付の場合】 ②領収日付印がある「納入告知書 納付書・領収書」の写し | ③厚生労働省が発行する「社会保険料納入(申請)証明書」(3ヶ月以内) 又は ④年金事務所長が発行する「社会保険料納入確認書」の原本(3ヶ月以内) | ⑤「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し(新規適用の場合) |

| (2) 組合管掌保険に加入している場合 | ⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収書の写し」 又は ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し | ⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収書の写し」 又は ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し | ⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収書の写し」 又は ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し |

| (3) 建設業に係る国民健康保険組合に加入している場合 | ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し 及び ⑧建設業に係る国民健康保険組合の「保険料領収書」の写し ※個人の場合で建設国保に加入している場合は、確認不要 | ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し 及び ⑨年金事務所発行の「健康保険被保険者適用除外承認書」の写し ※個人の場合で建設国保に加入している場合は、確認不要 | ⑦年金事務所発行の「保険料領収書」写し 及び ⑩建設業に係る国民健康保険組合が発行した「加入証明書」の原本(3ヶ月以内) ※個人の場合で建設国保に加入している場合は、確認不要 |

雇用保険の加入状況の確認方法

| ケース | 方法 |

|---|---|

| 自社で申告納付の場合 | ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び ②「領収済通知書」の写し(領収日付があるもの) ※「領収済通知書」は領収印が必要です |

| 口座振替を利用している場合 | ①「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び ③「労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)」の写し ※①に「口座振替」と印字されている場合は①のみでOK |

| 労働保険事務組合に委託している場合 | ④「労働保険料等納入通知書」の写し 及び ⑤「労働保険料等領収書」の写し ※労働保険番号の記載がない場合は、番号がわかるのもを添付 ※④に「口座振替」と印字されている場合は④のみでOK |

| その他 | ⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写 |

Ⅴ.まとめ(経営業務の管理責任者の要件を満たすための準備)

建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者」の要件を満たすことが必要です。しかし、現時点では要件を満たしていない場合でも、しっかりと準備をすれば将来的に許可を取得することは十分可能です。

要件を満たすための準備

1・経営経験を積む

経営業務の管理責任者の要件では、一定期間の経営経験が求められます。例えば、法人の役員や個人事業主として建設業の経営に携わるなど、経験を積んでいくことが大切です。今の立場でどのようにして経営に関与できるかを考え、積極的に関与していきましょう。

2・実務証明できる書類を整備・保管する

経験を証明するための書類が不足していると、申請時に要件を満たしていることを証明できない可能性があります。以下の書類は、日々の業務の中でしっかりと整備し、保管しておくことが重要です。

- 法人の登記事項証明書(役員の在任期間の証明)

- 確定申告書の控え(個人事業主の場合)

- 工事請負契約書・請求書(請負実績の証明)

- 社会保険関連の書類(適切な加入のを示すため)

3・適切な社会保険に加入する

建設業許可を取得するには、健康保険・厚生年金保険・雇用保険などの適切な社会保険に加入していることが求められます。法人も場合はもちろん、個人事業主であっても適正な加入状況を整えておきましょう。

4・専門家に相談する

建設業許可の要件は細かく、証明書類の準備も複雑です。途中で「これで本当に大丈夫か?」と不安になることもあるかもしれません。こういった場合は、行政書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるのも一つの手です。

今から始めることが未来の許可取得につながる

「今はまだ要件を満たしていない」と諦めるのではなく、今からできる準備を進めていくことが大切です。経営経験を積み、必要書類を整え、適切な社会保険に加入することによって、建設業許可の取得がグッと現実的になります。

建設業許可を確実に取得し、事業を発展させるためにも、一つ一つ着実に準備を進めていきましょう!

⇩ ⇩ ⇩