はじめに

自分が亡くなった後、遺産は誰に引き継がれていくのだろう?

もしかしたら、意図しない人に遺産が引き継がれてしまう可能性があります。

しっかりとした知識がないと、残された大事な人が損をするかもしれません。

今回は「法定相続分」・「遺留分侵害額請求」・「遺言書を書くべき人はどんなケース?」について解説していきたと思います。

【相続関係のリンク先】

親が亡くなったらすること。手続き 葬儀 相続 相続放棄

遺産分割協議書とは

農地・森林を相続した場合

相続時の不動産調査(市と法務局の相違)

遺産分割をやらないとどうなる?

相続手続き 自分でできる?

【遺言のリンク先】

遺言書の種類

法定相続分

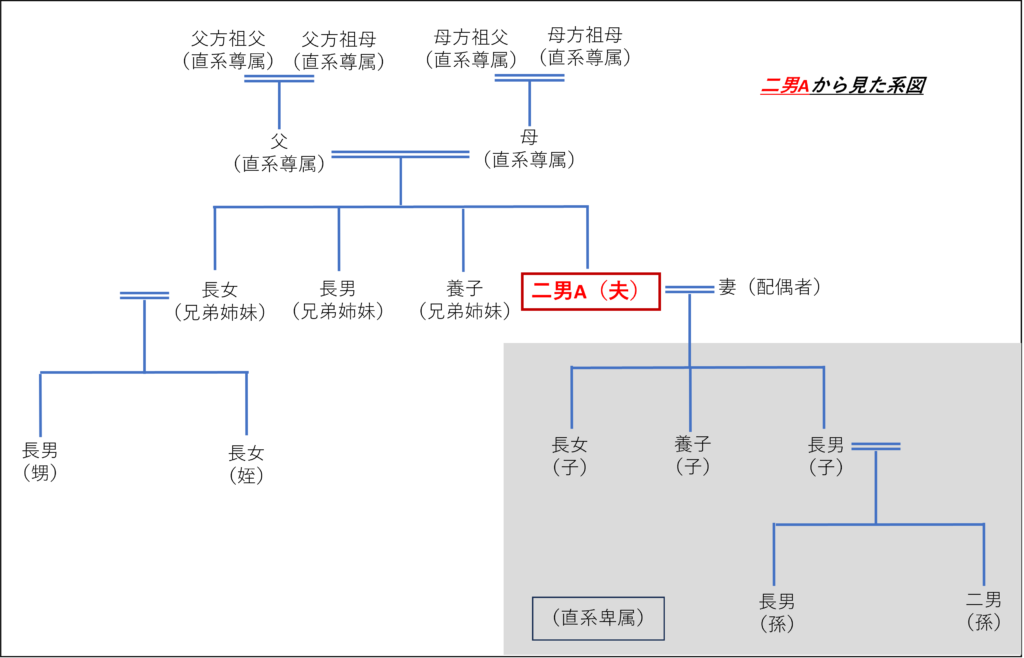

法定相続分とは民法第900条で定められている相続人が2人以上いる場合の相続割合です。法定相続分は配偶者を基準に、誰と、どの割合で相続するかを定めています。

| 配偶者と子 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者と兄弟姉妹 | |

| 配偶者の相続分 | 2分の1(1/2) | 3分の2(2/3) | 4分の3(3/4) |

| 子・直系尊属・兄弟姉妹 の各相続分 | 子 2分の1(1/2) | 直系尊属 3分の1(1/3) | 兄弟姉妹 4分の1(1/4) |

- 配偶者:婚姻関係にあるパートナー。妻から見ると夫が配偶者、夫から見ると妻が配偶者。

- 子:婚姻関係にある男女から生まれてきた嫡出子と、婚姻関係にない男女から生まれてきた非嫡出子(相続をするには認知が必要)と、養子。

- 直系尊属:父母・祖父母など自分より前の世代で、直系血統の親族。配偶者の父母・祖父母は含まれません。

- 兄弟姉妹:父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹。

- 直系卑属:子・孫・曾孫などの自分より後の世代で、直通する系統の親族。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害された遺留分を金銭で請求できる権利です。

そのままの説明で分かりにくいですね。

例えば父親が妻と子の2人を残し死亡した場合で考えます。

父親が死亡後「現預金と現金を合わせた、6億円の全てをプロレス団体に遺贈する」といった法的に有効な遺言書が出てきたとします。そうした場合、本来相続人である妻と子で分け合う6億円の全てがプロレス団体に渡ってしまい、残された相続人は困ってしまいます。そこで、遺留分侵害額請求をプロレス団体に対し、消滅時効を迎える時までに行使すれば全額ではないが、侵害された遺留分を金銭で受け取ることができます。

しかし!この遺留分侵害額請求は相続人なら誰でも請求できる訳ではありません。

民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

1.兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産価格に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

①直系尊属のみが相続人の場合 3分の1(1/3)

②前号に掲げる場合以外の場合 2分の1(1/2)

2.相続人が数人ある場合には、前項各号定める割合は、これらに第900条及び901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

相続人が複数人パターン

プロレス団体に6億円遺贈する仮定で表を作りました。

| 配偶者と子 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者と兄弟姉妹 | |

|---|---|---|---|

| 法定相続分 | 配偶者2分の1(1/2) 子2分の1(1/2) | 配偶者3分の2(2/3) 直系尊属3分の1(1/3) | 配偶者4分の3(3/4) 兄弟姉妹4分の1(1/4) |

| 法手相続分の金額 | 配偶者 3億円 子 3億円 | 配偶者 4億円 直系尊属 2億円 | 配偶者 4億5000万円 兄弟姉妹 1億5000万円 |

| 遺留分 (相続財産の2分の1の遺留分を法定相続分の割合で受ける) | 3億円を 配偶者2分の1(1/2) 子2分の1(1/2) | 3億円を 配偶者3分の2(2/3) 直系尊属3分の1(1/3) | 6億円を 配偶者2分の1(1/2) 兄弟姉妹 権利なし |

| 遺留分の金額 | 配偶者 1億5000万円 子 1億5000万円 | 配偶者 2億円 直系尊属 1億円 | 配偶者 3億万円 兄弟姉妹 0円 |

相続人が単独パターン

| 配偶者のみ | 子のみ | 直系尊属のみ | 兄弟姉妹のみ | |

|---|---|---|---|---|

| 法定相続分 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 法手相続分の金額 | 6億円 | 6億円 | 6億円 | 6億円 |

| 遺留分 (相続財産の2分の1が遺留分) | 配偶者2分の1(1/2) | 子2分の1(1/2) | 直系尊属 3分の1(1/3) | 権利なし |

| 遺留分の金額 | 3億円 | 3億円 | 2億円 | 0円 |

ここで注目するのは「兄弟姉妹」には遺留分の侵害額請求権が与えられてないということです。

⇩ ⇩ ⇩

遺言書を書くべき人はどんなケース?

では、どういった場合に遺言書を書くべきなのかを、私の個人的な見解になってしまいますが、お話していきます。

なぜ遺言書を書くことをお勧めしているのかというと、

①「相続人同士の争い(争続)の防止」

②「円滑な相続手続きのため」

③「被相続人の意思表示の実現」

【自分の死後に相続人の間で遺産について争いごとが想定されるとき】

自分の死後に子供たちで醜い争いを想像するとゾッとしますよね。「兄弟同士仲がわるいんだよな」とか「妻と子供の関係性があまりよくないな」などと感じている人。

【親権がない子がいる場】

例えば、離婚した相手との間に子供がいて、相手が親権を持っている場合などで、何十年とその子供と関わりあうこともなく過ごしていたとしても、親子関係は存在していますので自分の死後はその子供も相続人になります。もし、再婚して配偶者と子がいた場合、前妻との子、配偶者、配偶者との子の面識の無い者2対1の3者で遺産分割協議を行うことになります。お互い情が無い分トラブルになる可能性は高まります。

(前妻には相続権はありませんが、遺言書で前妻の子に財産を渡さないと記しても子には上記で説明した遺留分侵害額請求権があります。)

【子供のいない夫婦】

子供のいない夫婦の一方の配偶者が亡くなったときは3パターンあります。

◦1つは配偶者一人が相続人となるケース。この場合はトラブルになる相手がいないので問題ありません。

◦次に配偶者と直系尊属が相続人になるケースです。配偶者と義理の父母と遺産分割協議を行うこととなり普通の関係性を築けていれば、揉めないケースの方がほとんどのように思えます。

(遺言書で直系尊属に財産を渡さないと記しても直系尊属には上記で説明した遺留分侵害額請求権があります。)

◦最後は配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースです。配偶者と義理の兄弟姉妹で遺産分割協議を行うこととなります。揉める話で一番多いのがこのケースです。しかし!民法はよくできています!!!兄弟姉妹に関しては遺留分侵害額請求権を認めていません。なので遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」などの内容を書いておけば、実現するということです。

夫婦のどちらが先に亡くなるか分からないので、お互いに財産を残すために夫婦間で考えていきましょう。

【法定相続人以外に財産を残したい場合】

法定相続人以外に財産を残すってよほどの事だとは思います。

悪い例でいえば、入院して生死を彷徨う手術をしたが法定相続人となる人が誰もお見舞いにすら来てくれなかったから病院に遺贈したい。普段の私生活で、毎日毎日、喧嘩ばかりで息が詰まりそうでとても財産を渡す気にならないからユニセフに全額遺贈したい。など。

良い例で言えば、息子の妻が献身的に世話をしてくれたから息子の妻に残したい。ヘルパーさんがすべて身の回りの世話をしてくれたからヘルパーさんに残したい。など。

しかしこれらも、相続人が配偶者・子・直系尊属の場合には遺留分侵害額請求権があります。

【相続人がいない場合】

相続人がいない場合の財産は国庫に帰属してしまいます。

お世話になった高校であったり、友人であったり、又は非営利法人などに遺贈したりと、国以外に財産を渡していくという考え方もあります。

まとめ

遺言書を書く必要があるかどうかは人それぞれです。

書いたとしてもその内容についても人それぞれの内容になります。

遺言書を書いた方が、書かなかった時よりメリットが上回ることがほとんどです。

実は遺言書には1つ面白いルールがあって、一番最後に書いた遺言書が法的効力を発揮するという事です。

一度作ってしまった遺言書だけど、いろいろと事情が変わって内容を変更したいと思ったら、新たに遺言書を作成すれば、それが一番最後に書いた遺言書として法的効力を発揮します。

しかしそれは有効な遺言書を作成した場合です。

有効な遺言書を作成したいと思ったら専門家に相談することをお勧めします。

(15歳に達しない者は遺言することはできません。)

⇩ ⇩ ⇩